So funktioniert die elektronische Vergabe von Aufträgen

Aufträge der öffentlichen Hand machen rund 16% des deutschen Bruttoinlandsprodukts aus – das entspricht jährlich einem Wert von etwa 360 Milliarden Euro. Damit sind Bund, Länder und Kommunen die mit Abstand größten Auftraggeber.

Doch wer sich einen Anteil am riesigen Auftragskuchen sichern will, muss einige Hürden nehmen. So werden gemäß EU-Vergaberichtlinie 2014/24/EU zur Elektronischen Vergabe (E-Vergabe oder eVergabe) öffentliche Aufträge aus Kosten- und Transparenzgründen zunehmend auf elektronischem Wege über E-Vergabeportale vergeben.

Für EU-weit ausgeschriebene Aufträge im sogenannten Oberschwellenbereich ist das hierzulande seit 18. Oktober 2018 Pflicht. Ab 1. Januar 2020 müssen alle Auftraggeber und Auftragnehmer bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen vollständig auf eine elektronische Kommunikation und Übermittlung von Angeboten umgestellt haben (s. auch Infokasten „EU-Vergaberichtlinie“).

Vorteile der Online-Auftragsvergabe

Das Rationalisieren von Prozessen, mehr Transparenz und ein fairer Wettbewerb waren einige der Beweggründe, die bei der Reform des EU-Vergaberechts eine Rolle gespielt haben. Tatsächlich entfällt bei der elektronischen Vergabe das zeit- und kostenaufwendige Ausdrucken und Versenden von Ausschreibungsunterlagen, das Ausfüllen und der Post-Rückversand von Angeboten. Auch die Veröffentlichung von und die Recherche nach Aufträgen wird vereinfacht, Verfahrens- und Übertragungsfehler werden vermieden, die Transparenz im Vergabeverfahren wird verbessert, was der Korruption entgegenwirken soll.

Bieter können passende Aufträge schneller und mit geringerem Aufwand finden als über herkömmliche Wege. Durch die EU- und bundesweite Veröffentlichung von Ausschreibungen im Internet haben sie eine weitaus größere Auswahl. Für Auftraggeber verringert sich der Aufwand für die Prüfung, Auswertung und Auswahl der Angebote. Ferner kann eine viel größere Zahl an potenziellen Bietern angesprochen werden. Dadurch erhalten Auftraggeber mehr Angebote, was den Wettbewerb stärkt.

Möglich machen das E-Vergabeplattformen der EU, des Bundes, der Länder oder kommerzieller Anbieter. Sie schaffen bei förmlichen Vergabeverfahren ein Forum für die digitale Veröffentlichung von Bekanntmachungen, stellen Vergabeunterlagen bereit und ermöglichen die Kommunikation zwischen Auftraggeber und Bieter sowie die elektronische Angebotsabgabe inklusive elektronischer Signatur, wodurch Angebote ihre Rechtsgültigkeit erhalten.

Webbasierte Lösungen vs. lokal installierte

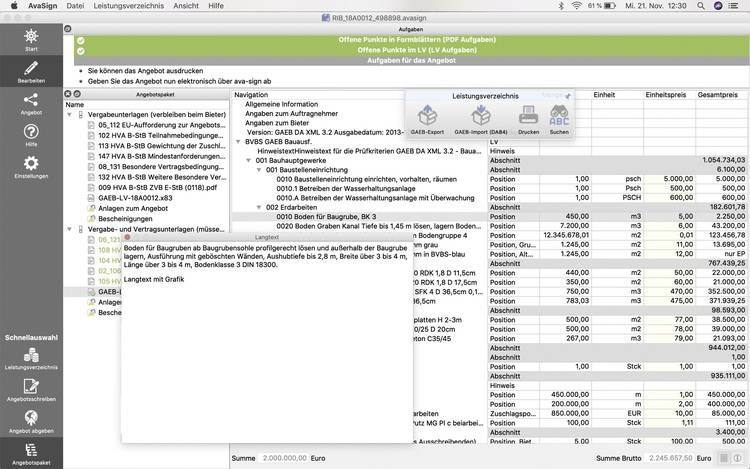

Unterschieden werden webbasierte Lösungen sowie Anwendungen, bei denen Software lokal auf dem Rechner des Bieters installiert wird. Letzteres ist vorteilhaft in Bezug auf die Datensicherheit, weshalb die meisten E-Vergabeplattformen eine lokale Softwareinstallation voraussetzen.

Das ermöglicht die elektronische Signatur und die Verschlüsselung von Angeboten vor der Online-Übertragung der Daten an die jeweilige Vergabeplattform. Allerdings müssen interessierte Bieter für jede E‑Vergabeplattform eine andere Software installieren, da es noch keinen allgemeingültigen Standard gibt.

Auch die Benutzerführung, Funktionen oder Nutzungsgebühren unterscheiden sich, was sowohl Auftraggebern als auch Bietern die Auswahl der passenden Vergabeplattform erschwert.

Mit „XÖV“ (XML in der öffentlichen Verwaltung), bzw. „XVergabe“ sollte hierzulande ein Standard für den elektronischen Datenaustausch in der öffentlichen Verwaltung auf der Basis des XML-Datenformats etabliert werden. Leider wurden diese Standardisierungsbestrebungen, die Bieter in die Lage versetzen sollten, mit einer Software über die unterschiedlichen öffentlichen und kommerziellen Vergabeplattformen an Online-Ausschreibungen teilnehmen zu können, bisher nicht realisiert.

Voraussetzungen für die E-Vergabe

Prinzipiell orientieren sich elektronische Vergabeverfahren am herkömmlichen „analogen“ Verfahren. Vom Erstellen der Vergabeunterlagen über die Veröffentlichung der Bekanntmachung, die Angebotsabgabe und -bewertung, bis hin zur Auftragserteilung und Veröffentlichung der Ergebnisse laufen alle Prozesse jedoch in digitaler Form über eine E-Vergabeplattform ab.

Außerdem unterliegen wesentliche Phasen einer öffentlichen Ausschreibung – also die Zusammenstellung, Bekanntmachung und Bereitstellung der Vergabeunterlagen zur Angebotslegung, die Abgabe von Angeboten, deren Prüfung und Wertung etc. – den durch das Vergaberecht vorgegebenen gesetzlichen und verwaltungsrechtlichen Pflichten und Abläufen.

Voraussetzung für die Nutzung von E-Vergabeplattformen ist ein internetfähiger Windows-PC, ein ausreichend schneller Internetzugang, ein Web-Browser, ein PDF-Anzeigeprogramm sowie zusätzlich für den Bieter eine qualifizierte elektronische Signaturkarte mit Chipkartenleser oder – sofern diese nicht in der jeweiligen E-Vergabeplattform integriert ist – eine separate Signatursoftware für die elektronische Signatur von Angeboten.

Die elektronische Signatur dient dazu, die Echtheit elektronisch übermittelter Daten und Erklärungen sicherzustellen. Verwendet werden fortgeschrittene und qualifizierte elektronische Signaturen. Erstere bestehen aus einem mit Kryptografieprogrammen erzeugten Softwareschlüssel und sind zwar sicherer als einfache Signaturen, die aus einer gescannten Unterschrift bestehen.

Allerdings sind sie nur bedingt rechtssicher. Qualifizierte elektronische Signaturen sind rechtssicher, bestehen aus einer nach einer persönlichen Identifizierung von bestimmten Anbietern herausgegebenen, nicht übertragbaren Signaturkarte, die über einen Chipkartenleser und eine Signatursoftware gelesen wird.

Ein Verzicht auf die Forderung einer elektronischen Signatur gemäß Signaturgesetz ist jedoch möglich und liegt im Ermessen des öffentlichen Auftraggebers.

Ausschreibungen und Angebote übermitteln

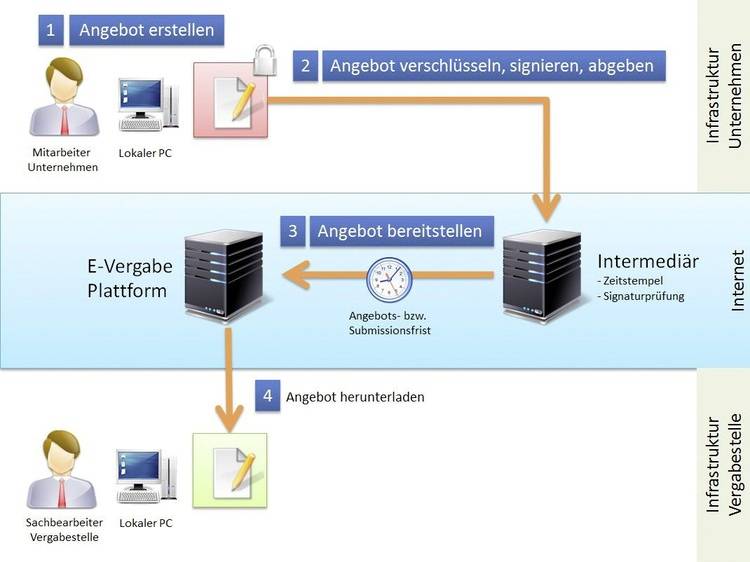

Nachdem sich der Auftraggeber bei der Vergabeplattform registriert und angemeldet hat, legt er eine Vergabeakte an und wählt das Vergabeverfahren. Anhand einer Verfahrensvorlage und eines Formularsatzes kann anschließend die Leistungsbeschreibung inklusive aller Formularblätter oder zusätzlicher Pläne und Dokumente erstellt werden. Danach wird die Ausschreibung an das jeweilige Vergabeportal übermittelt und veröffentlicht.

Bieter erhalten eine kostenfreie Vorschau auf die Vergabeunterlagen. Passt die Ausschreibung zum eigenen Leistungsprofil, kann der Bieter die Vergabeunterlagen kostenpflichtig herunterladen.

Mit der integrierten Bietersoftware wird das Angebot kalkuliert, zusammengestellt und auf Vollständigkeit geprüft. Danach wird es elektronisch signiert und verschlüsselt an das Vergabeportal übermittelt, worauf der Bieter eine automatische Eingangsbestätigung inklusive Zeitstempel erhält. Bis zum Submissionstermin können Bewerber ihr Angebot kostenfrei zurückziehen, ändern und erneut einstellen.

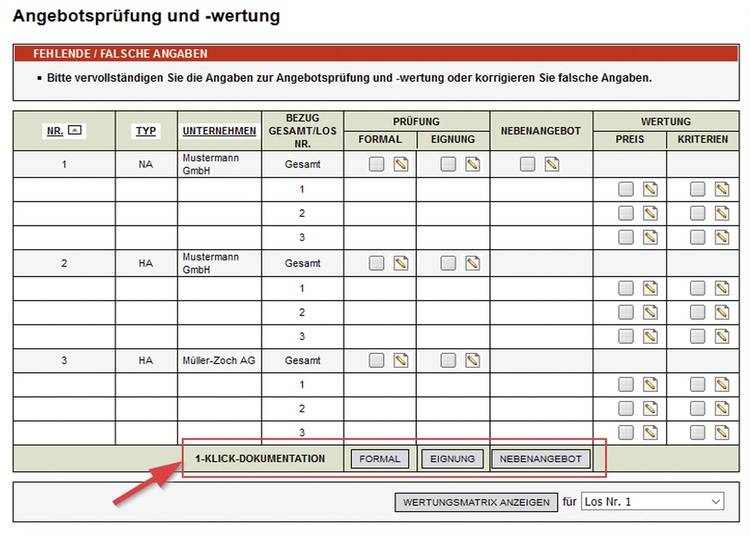

Die Angebote werden in einem elektronischen Postfach aufbewahrt. Mit einem digitalen Zeitschloss gesichert, sind sie erst zum Submissionstermin vom Auftraggeber aufrufbar. Danach werden sie formal geprüft und ein Preisspiegel wird automatisch generiert, auf dessen Grundlage der Auftraggeber einen geeigneten Bieter auswählen kann. Zuschlags- und Absageschreiben werden automatisch erzeugt, digital versandt und alle Inhalte und Aktivitäten in einer elektronischen Akte archiviert.

Ergänzend zu E-Vergabeplattformen kommen manchmal Vergabemanagementsysteme zum Einsatz. Sie unterstützen die internen Abläufe der Vergabestelle und sorgen für eine revisionssichere Dokumentation der Vergabe im Rahmen einer elektronischen Vergabeakte (E-Vergabeakte).

Suche über Online-Auftragsbörsen

Während Bund, Länder und Kommunen dem Vergaberecht unterliegen und für die Auftragsvergabe die streng reglementierte E-Vergabe nutzen müssen, können Unternehmen oder private Auftraggeber auch über sogenannte Online-Auftragsbörsen nach geeigneten Aufträgen oder Bietern suchen.

Einige Online-Auftragsbörsen funktionieren allerdings nach dem Prinzip einer „Rückwärtsversteigerung“, sodass meist der Mindestbietende den Zuschlag erhält. Die zu erbringenden Leistungen werden dabei vom Auftraggeber individuell mit Hilfe von Texten, Fotos und Plänen beschrieben.

Dafür gibt er einen Höchstpreis an, den er zu zahlen bereit ist. Interessierte Handwerker versuchen dann, sich gegenseitig zu unterbieten. Nach Ablauf der Auktionsfrist muss sich der Auftraggeber innerhalb einer Prüffrist entscheiden, ob er dem günstigsten oder lieber dem etwas teureren, dafür aber qualitativ eventuell besser arbeitenden Handwerker den Zuschlag gibt. Oder er storniert den Auftrag, etwa weil ihm kein Angebot oder kein Bieter zusagt.

Aufträge kommen auf diese Weise nicht selten für 30 bis 50 Prozent unter der marktüblichen Auftragssumme unter den virtuellen Hammer. Da dies in der Vergangenheit zu einem erheblichen Preis- und Qualitätsverfall geführt hat, wird inzwischen verstärkt auf fachliche Qualifikationen, Bewertungen und Referenzen geachtet.

Einige Betreiber haben sich grundsätzlich vom Prinzip der Rückwärtsversteigerung verabschiedet und schreiben die Vorlage von Berechtigungs- und Qualifikationsnachweisen (Gewerbeschein, Meister- oder Gesellenbrief, Eintrag in die Handwerksrolle etc.) vor und kennzeichnen deren Status.

Unterschiede zwischen den Portalen

Sowohl E-Vergabeportale als auch Online-Auftragsbörsen unterscheiden sich voneinander in vielen Details. E-Vergabeportale etwa basieren auf einer unterschiedlichen Technik des Portalsystems (Web-/Desktopanwendung) oder sprechen unterschiedliche Zielgruppen an.

So können teilweise neben öffentlichen Auftraggebern auch gewerbliche Auftraggeber, die keine vergaberechtlichen Vorgaben beachten müssen, Aufträge einstellen. Auch die Benutzerfreundlichkeit und damit zusammenhängende Fragen spielen eine entscheidende Rolle:

- Sind wichtige Funktionen wie Aufträge einstellen und veröffentlichen, suchen, anzeigen und herunterladen, Angebote kalkulieren, signieren und verschlüsselt übermitteln einfach zu bedienen und schnell abrufbar?

- Wie gut werden Auftraggeber und Bieter bei typischen Einsteigerfragen betreut?

Eine wichtige Rolle spielen Quantität und Qualität der Suchergebnisse: Wie viele passende Treffer erhält man bei Suchanfragen und wie gut passen sie zur Anfrage? Lassen sich individuelle Suchprofile anlegen?

Unterschiedlich sind auch die Antwortzeiten bei der Recherche. So kann es in Stoßzeiten vorkommen, dass bei der Suche nach passenden Aufträgen einige Zeit vergeht, weil jede neue Anfrage mit der Datenbank abgeglichen werden muss.

Bevor sich Bieter für ein kostenpflichtiges Leistungspaket verpflichten, sollten sie über einen zeitbegrenzten kostenlosen oder kostenpflichtigen Testzugang wichtige Funktionen des Vergabeportals zunächst ausprobieren können. Erheblich sind die Unterschiede bei den Gebühren. Während die Registrierung, Auftragseinstellung und -vergabe für den Auftraggeber in der Regel kostenfrei sind – wobei für Zusatzleistungen wie etwa eine besondere Gestaltung oder Hervorhebung von Aufträgen auch Gebühren erhoben werden – zahlen bietende, bzw. ausführende Unternehmen für die Dienstleistung.

Meist wird, je nach gewähltem Leistungspaket, ein monatlicher Mitgliedsbeitrag (zwischen 0 und 40 Euro/Monat) oder eine am Auftragswert orientierte Gebühr erhoben (z. B. 2 bis 4 Prozent der Auftragssumme). Achten sollte man auch auf Vertragslaufzeiten, eventuelle Mindestabnahmen oder versteckte Zusatzgebühren.

Fazit: Fehlende Standards erschweren die E-Vergabe

Auch für kleine und mittlere Büros oder Unternehmen ist die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen ein wichtiger Teil der Auftragsakquise. Die Hard- und Softwarevoraussetzungen, die Vielzahl an Portalen mit unterschiedlicher Bedienung, Technik und nicht immer transparenten Abrechnungsmodellen sowie das Fehlen von Standards erschweren jedoch die Teilnahme an der elektronischen Vergabe. Entsprechend gering war bisher die Akzeptanz.

Kleine Unternehmen konzentrieren sich eher auf den privaten Bereich, weil sie dort höhere Preise erzielen können und weniger Vorgaben einhalten müssen.

Die Teilnahme an der Vermittlung privater Aufträge über Online-Auftragsbörsen ist weitaus einfacher, allerdings dürften insbesondere Börsen mit Rückwärtsversteigerungs-Prinzips nur interessant sein, wenn Auftragsflauten zu überbrücken sind oder wenn man sich lukrativere Folgeaufträge verspricht.

Dieser Artikel von Marian Behaneck ist zuerst erschienen in Gebaeude Energie Berater Ausgabe: 05-2019.

EU-Vergaberichtlinie

Die EU-Richtlinie 2014/24/EU zur E-Vergabe vom 26. Februar 2014 sieht vor, dass öffentliche Aufträge aus Kosten- und Transparenzgründen nur noch auf elektronischem Wege über E-Vergabeportale vergeben werden.

Das ist für zentrale Beschaffungsstellen des Bundes, der Länder und Kommunen seit 18. April 2017 Pflicht. Seit 18. Oktober 2018 müssen Aufträge im sogenannten Oberschwellenbereich (Bauaufträge über 5 548 000 Euro, Liefer- und Dienstleistungsaufträge über 221 000 Euro) EU-weit öffentlich ausgeschrieben werden.

Dabei müssen Angebote vollständig elektronisch eingereicht bzw. entgegengenommen werden und die gesamte Bewerber- und Bieterkommunikation ist auf elektronischem Wege durchzuführen. Nicht elektronische Dokumente dürfen nicht mehr angenommen werden.

Spätestens ab 1. Januar 2020 müssen für Liefer- und Dienstleistungsaufträge des Bundes im Unterschwellenbereich ab einem Wert von 25.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) Angebote und Teilnahmeanträge elektronisch eingereicht werden. Für Bauverträge unterhalb der EU-Schwellenwerte ist die E-Vergabe zwar noch nicht verpflichtend, dennoch ist abzusehen, dass das elektronische Verfahren sukzessive zum Standard wird.

Weitere Infos zur E-Vergabe

Basisinfos

, Suche: Elektronische Vergabe

, Suche: Elektronische Vergabe

www.eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj

Literatur

eBUSINESS-Lotse Ostbrandenburg (Hrsg.): E-Vergabe – Elektronische Auftragsvergabe, Eigenverlag, 2014, Frankfurt (Oder),

Czycholl, H./ Wörrle, J. T.: EU-Vergaberecht bei öffentlichen Aufträgen – Für wen die E-Vergabe ab Oktober 2018 Pflicht wird, Deutsche Handwerks Zeitung 9/18,

www.deutsche-handwerks-zeitung.de

,

Anbieter

E-Vergabeportale

www.deutsches-ausschreibungsblatt.de

www.infodienst-ausschreibungen.de

Auftragsbörsen

(Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit!)