Gebäudewende: Weniger Effizienz, mehr CO₂-freie Wärme?

Gebäudewende: Weniger Effizienz, mehr CO₂-freie Wärme?

Es war ein Lehrstück in Sachen Aufmerksamkeitsökonomie, was da ab Mitte November vergangenen Jahres durch die Baumedien ging. Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) hatte ins Haus der Bundespressekonferenz in Berlin eingeladen, wo fünf Akademiker als Gründungsmitglieder der „Initiative Praxispfad CO2-Einsparung im Gebäudesektor“ ein radikales Umdenken in der Gebäudewende anmahnten. Die von GdW-Präsident Axel Gedaschko vorgestellten Professoren präsentierten eine Liste von Forderungen, die endlich Tempo in die Dekarbonisierung des Bestands bringen sollten:

- konsequente Fokussierung auf eine emissionsfreie Wärmeversorgung

- maßvolle Sanierung statt Überoptimierung

- effizienter Einsatz von Wärmepumpen bei moderater Sanierung

- Emissionsminderungspfad als zentrales Steuerungsinstrument

- Bestandserhalt und Kreislaufwirtschaft fördern

Auf der eingerichteten Internetseite kann man sich sowohl das Manifest der Initiative wie auch das deutlich längere Hintergrundpapier herunterladen, beide im Ton recht deutlich: „Die historisch gewachsene Fokussierung auf Energieeinsparung im Gebäudesektor ist gescheitert!“ heißt es gleich eingangs im Manifest [1]. Und im Hintergrundpapier [2]: „Obwohl wir immer weiter dämmen und bei Neubauten die Standards verschärfen, sparen wir insgesamt, deutschlandweit, pro Quadratmeter trotzdem keine Energie ein.“

Sparerfolg infrage gestellt

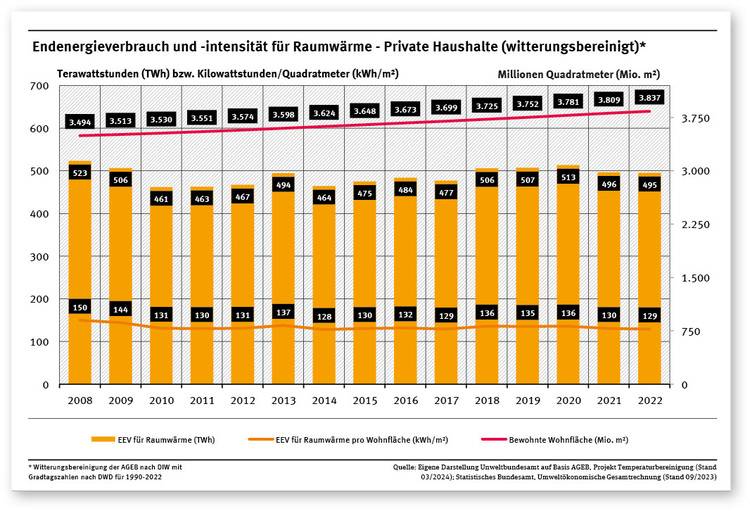

Zur Illustration dient im Hintergrundpapier eine Grafik mit Zahlen zum Endenergieverbrauch für Raumwärme pro Quadratmeter Wohnfläche von 1990 bis 2022. Nach einem erst steilen Sinkflug sind ab 2010 kaum noch Einsparungen zu erkennen. Dass das aber auf ein Versagen des Effizienz-Ansatzes zurückgeht, ist noch kein logisch zwingender Schluss. Und nicht alle Zahlen legen diese Deutung nahe, betonen Anna Braune und Christine Lemaitre von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) in ihrem Meinungsbeitrag zum Manifest [3]: „Von einem Scheitern kann man sicher nicht sprechen. Egal, ob man Daten vom Umweltbundesamt, das KfW-Energiewendebarometer oder den Fortschrittsmonitor von EY betrachtet: Die CO2-Emissionen aus dem Gebäudesektor wurden Jahr um Jahr reduziert.“

Das Umweltbundesamt spricht tatsächlich von einem gewissen Sparerfolg, sichtbar seit 2008. „Der Trend zu mehr Haushalten, größeren Wohnflächen und weniger Mitgliedern pro Haushalt führt tendenziell zu einem höheren Verbrauch. Diesem Trend wirken jedoch der immer bessere energetische Standard bei Neubauten und die Sanierung der Altbauten teilweise entgegen. So sank der spezifische Endenergieverbrauch (Energieverbrauch pro Wohnfläche) für Raumwärme seit 2008 um mehr als 10 Prozent.“ [4]

Jürgen Schnieders vom Passivhaus-Institut in Darmstadt kann die Darstellung der Initiative ebenfalls nicht nachvollziehen. Die Effizienzstandards wirken, erklärt der Physiker im Gespräch mit dem Gebäude-Energieberater: „Das sieht man schon daran, dass es im Jahrzehnt davor genau eine solche Reduktion gegeben hat, ausgelöst durch die gesetzlichen Anforderungen. Das hätte auch so weitergehen können, denn wir wissen, dass Heizwärmeverbräuche von zirka 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr technisch und wirtschaftlich erreichbar sind.“

Könnte der mäßige Rückgang nicht auch mit den nach wie vor zahlreich installierten Gasheizungen zu tun haben? Braune und Lemaitre jedenfalls geben zu bedenken: „Es hieß immer, Erdgas sei billig und sicher und Strom solle wegen seiner schlechten Klimabilanz nicht zum Heizen verwendet werden. Vorbehalte gegen die Fernwärme wurden durch eine starke Lobby auch durch die Immobilien- und Wohnungswirtschaft selbst geschürt.“

Wer will Gebäudeeffizienz im Hauruck-Verfahren?

Im Hintergrundpapier der Initiative wird das „Paradigma Energieeffizienz“ wie folgt definiert: Alle noch nicht sanierten Wohneinheiten auf Energieeffizienzhausstandard EH 55 bis EH 70 sanieren und entweder an Fernwärme anschließen oder mit Wärmepumpe ausstatten; alle teilweise sanierten Wohneinheiten auf EH 55 bis EH 70 und entweder an Fernwärme anschließen oder mit Wärmepumpe ausstatten. Kostenannahme bis 2045: gute 5,26 Billionen Euro.

Dem Effizienz-Szenario wird das Szenario „Praxispfad CO2-Reduktion im Gebäudesektor“ gegenübergestellt: Noch nicht sanierte Wohneinheiten zu 50 Prozent auf GEG (140 Prozent) und zu 50 Prozent mit Wärmepumpe ausstatten und Mindestmaßnahmen; teilweise sanierte Wohneinheiten an Fernwärme anschließen, keine Maßnahme, die anderen teilweise sanierten Wohneinheiten zu 50 Prozent auf GEG (140 Prozent) und zu 50 Prozent mit Wärmepumpe ausstatten und Mindestmaßnahmen. Kostenannahme: lediglich 1,92 Billionen Euro.

Von Bedeutung sei hier das Wörtchen „alle“, in Kombination mit der veranschlagten Zeitspanne von 20 Jahren, merkt Schnieders an: „Die im Hintergrundpapier genannten Investitionskosten von 5.000 Milliarden Euro für den Effizienzpfad zur Klimaneutralität sind vielleicht etwas hoch gegriffen, wären aber von der Größenordnung her durchaus korrekt, wenn man die Gesamtkosten der Sanierung anrechnet. Genau darin liegt der Fehler: Energetische Sanierung lohnt sich dann, wenn sie an die üblichen Erneuerungszyklen gekoppelt wird. Teuer wird es vor allem, wenn man die Sanierungsquote deutlich erhöhen möchte; dann müssen nämlich noch funktionierende Bauteile ersetzt werden, also vorhandene Werte vernichtet werden.“ So ein Vorgehen aber habe jedenfalls das Passivhaus-Institut nie vorgeschlagen.

CO₂-frei Heizen: Die Bedarfsspitzen nicht vergessen

Zur von der Initiative geforderten „konsequenten Fokussierung auf eine emissionsfreie Wärmeversorgung“ gehört gemäß Hintergrundpapier das beschleunigte Ersetzen fossiler Heizungen durch strombasierte Wärmeerzeuger, also Wärmepumpen. Schnieders vermisst an dieser Stelle die Berücksichtigung der saisonalen Bedarfsspitzen: „Nur hoch energieeffiziente Gebäude haben einen so geringen Heizwärmebedarf und – für die Zukunft zunehmend wichtiger – auch einen so geringen Kühlbedarf, dass sie flächendeckend und mit vertretbarem Kostenaufwand mit Strom aus erneuerbarer Energie versorgt werden können.“

Auch Anna Braune und Christine Lemaitre von der DGNB weisen auf die entscheidende Rolle der Effizienz hin: „Gerade mit der zunehmenden Elektrifizierung der Gebäude ist die Energienetzdienlichkeit sicherzustellen. Ansonsten folgen ein enormer Bedarf an Reservekraftwerken und eine Überforderung der Energienetze. Viel Strom wird im Winter benötigt, wofür die Speicherkapazitäten noch nicht bereitstehen.“

CO₂ als alleinige Leitgröße

Die Initiative fordert darüber hinaus, als Leit- und Messgröße der Bewertung in Zukunft allein die CO2-Emissionen über den Lebenszyklus eines Gebäudes gelten zu lassen. „Anstelle zahlreicher Einzelvorschriften, die zu einer Vielzahl von Maßnahmen verpflichten, soll ein klarer Emissionsminderungspfad als Zielformulierung festgelegt werden.“ Betreffs der genauen Bilanzierung trauen Braune und Lemaitre allerdings dem Bundesverband der Immobilienwirtschaft nicht so ganz: Zur realistischen Bewertung des letztlich errichteten Gebäudes brauche es die produkt- oder herstellerspezifischen Daten, derzeit reiche hierzulande jedoch zur Förderung der Nachweis über lediglich generische Daten. Auch der GdW mache dabei mit, „da er mit seinem eigenen Branchenlabel seinen Mitgliedern den Zugang zu diesen Fördertöpfen ermöglichen möchte.“

Ein Positionspapier des Passivhaus-Instituts [5] dagegen verweist auf den eher geringen Anteil des CO2-Ausstoßes aus der Herstellungsphase: „In Deutschland macht die Nutzungsphase 75 Prozent aller Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit Gebäuden aus. Die verbleibenden 25 Prozent Herstellungsenergie umfassen den gesamten Baukörper. Selbst beim hoch energieeffizienten Passivhaus gehen die Emissionen nur zu einem geringen Anteil auf das Konto von Effizienzmaßnahmen.“

Den sozialen Aspekt berücksichtigen

Auch den Punkt der sozialen Gerechtigkeit spricht die Initiative an. Sie bezeichnet die immensen Kosten des Effizienzpfades als sinnlose Belastung für Gebäudeeigentümer wie gleichermaßen Mieterinnen und Mieter. „Moderate Sanierung“ soll die Lösung sein. Dazu Schnieders: „Wenn Mieterinnen und Mieter jahrzehntelang deutlich mehr Energiekosten zahlen müssen, als nötig wäre, weil Gelegenheiten zur Verbesserung der Effizienz verpasst wurden, dann ist das eine große Belastung gerade der finanziell Schwächeren. Von geringen Nebenkosten für Energie profitieren natürlich auch Personen mit Wohneigentum.“

Braune und Lemaitre weisen auf die diesbezüglichen Schwächen der Flottenlösung hin, die die Initiative ebenfalls favorisiert: „Extrem formuliert könnte man dann mit ein paar guten Vorzeige-Immobilien in Premiumlagen andere Gebäude rechnerisch ausgleichen, die zum Beispiel in strukturschwächeren Regionen stehen.“ In punkto sozialer Gerechtigkeit muss außerdem laut Schnieders an die zukünftig häufiger zu erwartenden extremen Wetterlagen gedacht werden: „Auch gegen Hitze hilft ein guter Wärmeschutz, da ist vor allem das Dach wichtig.“

Mehrkosten von Effizienzmaßnahmen

Die Argumentation der Initiative beruht wesentlich auf der Behauptung, dass Sanieren und Bauen mit hohem Effizienzstandard teuer und unwirtschaftlich ist. Dagegen führen das Passivhaus-Institut und das Institut Wohnen und Umwelt (IWU) Studien an, die die Wirksamkeit energetischer Sanierung der Gebäudehülle belegen, wie etwa die Untersuchungen im Rahmen des Forschungsprojektes „Modellierung der Bandbreiten und systematischen Abhängigkeiten des Energieverbrauchs zur Anwendung im Verbrauchscontrolling von Wohngebäudebeständen“ (MOBASY), in dessen Verlauf in 108 Mehrfamilienhäusern in unterschiedlichen Sanierungszuständen die Verbräuche analysiert wurden. Die Messergebnisse zeigen laut IWU sehr wohl, wie mit steigender Güte des Wärmeschutzes der Verbrauch sinkt [6]. Das Passivhaus-Institut hat Messdaten von mit Passivhaus-Komponenten sanierten Bestandsbauten dokumentiert, die dieses Resultat untermauern [7], [8].

Die Stärken des Passivhauskonzepts beweist laut dem Energieinstitut im österreichischen Vorarlberg das Modellprojekt „KliNaWo“, ein Mehrfamilienhaus, das in der Planungsphase in mehreren Varianten durchgerechnet wurde, mit klarem Ergebnis: „Die Bauwerks-Mehrkosten der hocheffizienten Gebäudevarianten (Passivhaus mit Solarthermie) gegenüber denen im Mindest-Energieniveau (Bautechnikverordnung ohne Solarthermie) liegen bei 4 – 6 % und diese hocheffizienten Varianten weisen eine Reduktion des Primärenergiebedarfs von 72 % auf.“ [9]

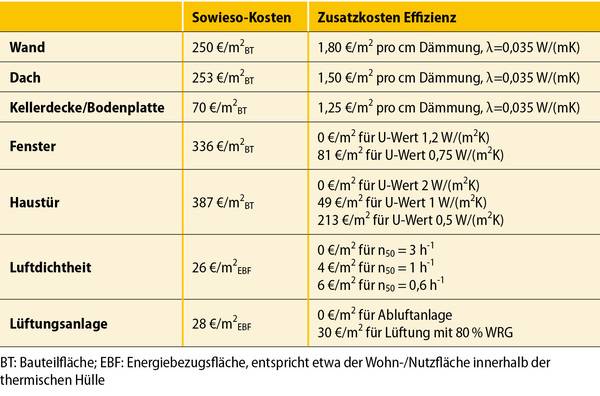

Direkten Bezug hat das Energieinstitut auf eine ältere Publikation [10] des Gründungsmitglieds Dietmar Walberg der Initiative genommen, auf die im Hintergrundpapier verwiesen wird: „Die in einer vielbeachteten deutschen Studie publizierten Mehrkostenangaben in Höhe von bis zu 26 % sind nicht nachvollziehbar.“, heißt es dort. In der Studie „Der Weg zu einem klimaverträglichen Gebäudebestand“ [11] wiederum listet das Passivhaus-Institut die teils minimalen „Zusatzkosten Effizienz“ auf, bezogen etwa auf Wand, Dach, Fenster, Luftdichtheit (siehe Tabelle).

„Es von jetzt an einfach richtig machen“

Angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen kommt Jürgen Schnieders vom Passivhaus-Institut zu völlig anderen Ergebnissen und Schlussfolgerungen als die Vertreter der Initiative Praxispfad: „Primär muss es darum gehen, die energetische Sanierung voranzubringen und die bedingten Anforderungen – die Mindestanforderungen festlegen für den Fall, dass ein Bauteil erneuert wird – auf ein zukunftsfähiges Niveau zu bringen. Der EnerPHit-Standard [12] kann dafür ein gutes Vorbild sein. (…) Man könnte das alles über den CO2-Preis regeln, so wie es im Manifest vorgeschlagen wird, aber damit ließe man eine weniger gut informierte Bauherrschaft ins offene Messer steigender Preise laufen und würde den ganzen Umstellungsprozess verzögern. Besser ist daher, die unzweifelhaft richtigen Dinge im GEG vorzuschreiben.“

Auf die Frage, ob es mit dem Kopplungsprinzip schnell genug in Richtung Klimaverträglichkeit gehen wird, äußerst Schnieders sich pessimistisch und optimistisch zugleich: „Nein, keineswegs, das Tempo reicht hinten und vorne nicht. Das 1,5-Grad-Ziel ist schon jetzt nicht mehr erreichbar, die Auswirkungen des Klimawandels werden dramatisch sein, zumal wir im Moment in Europa und den USA eher eine Reduzierung der Anstrengungen für den Klimaschutz beobachten. Richtig wäre gewesen, mit der effizienten Sanierung schon vor 30 Jahren anzufangen. Aber es hilft ja nichts, den verpassten Chancen hinterherzuweinen. (…) Unsere Schlussfolgerung ist daher: am besten machen wir es von jetzt an einfach richtig und setzen die gleichermaßen wirksamen wie wirtschaftlichen Maßnahmen um. Dann ist schon viel gewonnen.“

Dieser Artikel ist zuerst in Gebäude-Energieberater erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen Gebäude-Energieberater Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.