Flusswasser oder Abwasser? Warmes oder kaltes Netz?

Am Rheinufer in Germersheim, wo in einer Werft früher Schiffe gebaut wurden, soll ein neues Wohnquartier entstehen. Der beteiligte Projektentwickler Bonava legt dabei viel Wert darauf, nachhaltige Wohnumfelder zu schaffen. Durch die Nähe zum Rhein stand früh die Idee im Raum, die Flusswärme zu nutzen, um das künftige Werftquartier über eine Wärmepumpe mit Wärme zu versorgen. Für die technische und wirtschaftliche Bewertung wurde das BFE Institut für Energie und Umwelt mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt.

Erst die Förderung, dann die Planung

Im ersten Schritt ging es um das Fördermittelmanagement. Über die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) wird neben der Dekarbonisierung bestehender Netze auch der Neubau von Wärmenetzen gefördert, wenn diese zum Großteil auf erneuerbaren Energien basieren. Die Fördermittel erstrecken sich auch auf die Erstellung von Machbarkeitsstudien zur Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit eines solchen Wärmenetzes. Diese umfassen einen Zuschuss zu den förderfähigen Kosten von 50 %, maximal zwei Millionen Euro pro Antrag. Voraussetzung hierfür ist es, dass die Wärme zu mindestens 75 % aus erneuerbaren Energien oder Abwärme erzeugt wird.

Mit Vorliegen des positiven Förderbescheids begann die eigentliche Arbeit an der Studie. Hierfür war zuerst der Wärmebedarf der Gebäude zu ermitteln. Für das Werftquartier lagen zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keine konkreten Daten zur Bebauung vor. Es gab lediglich eine grobe Planung von sieben Mehrfamilienhäusern, einem Büroturm und einem Hotel. Deshalb wurden überwiegend Standardlastprofile des Wärmebedarfs dieser Gebäudetypen für Raumwärme und Trinkwarmwasser herangezogen.

Abwägung von Wärmequellen und Netztypen

Aufseiten des Wärmeangebots war anfangs neben dem Flusswasser als Wärmequelle auch Geothermie eine mögliche Option. Diese wurde aus Kostengründen jedoch sehr schnell verworfen. Dafür brachte das Institut eine andere Möglichkeit ins Spiel: die Nutzung des Abwassers der nahegelegenen Kläranlage.

„Die Idee hatte außerdem den Charme, die Kläranlage in einem positiven Sinne zu nutzen. Denn dazu gibt es manchmal Bedenken, obwohl man im Werftquartier überhaupt nichts von ihr mitbekommt“, erklärt Teresa Kummer, Projektleiterin bei Bonava.

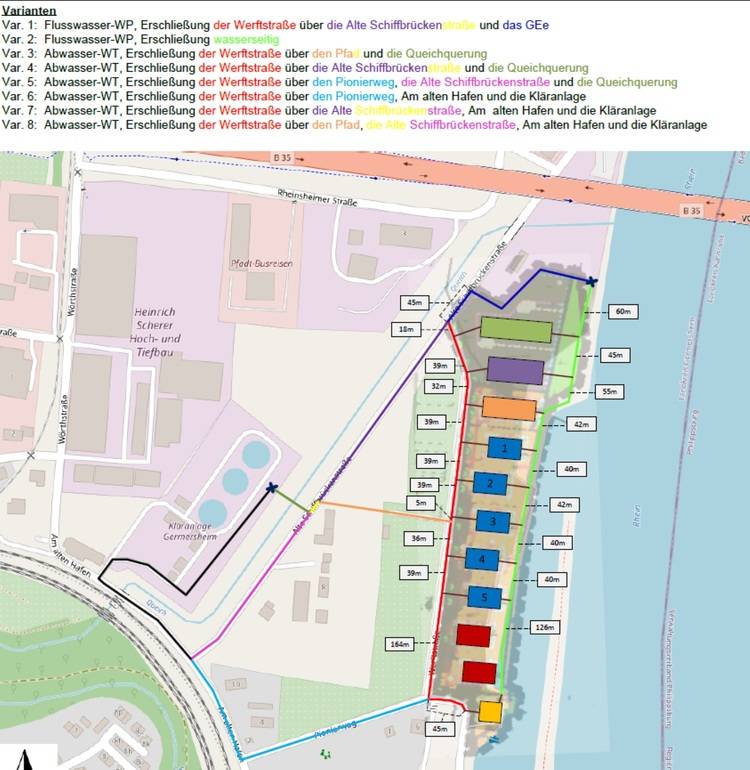

Zu den zwei Varianten Flusswasser und Abwasser wurden in der Machbarkeitsstudie jeweils zwei Untervarianten betrachtet: ein konventionelles warmes sowie ein kaltes Nahwärmenetz. Bei ersterem wird das Wasser nahe der Wärmequelle zentral mit einer Großwärmepumpe auf 70 °C gebracht und so schon mit der erforderlichen Vorlauftemperatur an die Gebäude verteilt.

Bei einem kalten Wärmenetz kommt an der Wärmequelle lediglich ein Wärmetauscher zum Einsatz, um die Wärmeenergie ins Netz zu übernehmen. Die notwendige Erhöhung der Vorlauftemperatur für die Wärmeversorgung erfolgt dezentral mit Wärmepumpen an den Gebäuden.

Es folgten zahlreiche Termine zur Besichtigung der Situation vor Ort sowie Abstimmungen zum Datenaustausch und vor allem auch zu genehmigungsrechtlichen Fragen mit den Stadtwerken als Betreiber der Kläranlage und verschiedenen Behörden. Außerdem wurden zahlreiche Messwerte aus dem Rhein gesammelt.

„Das war ein umfangreicher Austausch, den glücklicherweise BFE übernommen hat“, so Kummer. „Unsere Ansprechpartner haben uns dabei immer auf dem Stand gehalten. Das war auch für uns sehr interessant, weil wir diese Art der innovativen Wärmeversorgung so noch nicht durchgeführt hatten.“

Abwasser mit konstanterer Wärme als Flusswasser

Mit den Daten zu den Wärmequellen einerseits und den ermittelten Bedarfen andererseits sowie den örtlichen Gegebenheiten erstellte das Institut für jede Variante eine grobe Auslegung der erforderlichen Leitungslängen und -verläufe sowie aller Anlagen. Diese wurden in der Machbarkeitsstudie mit den jeweiligen Kosten und CO2-Emissionen gegenübergestellt.

Das Ergebnis: Ein kaltes Nahwärmenetz mit dem Abwasser der Kläranlage als Wärmequelle wurde als wirtschaftlichste und effizienteste Lösung identifiziert.

Das liegt an mehreren Faktoren: Der wichtigste ist, dass im Abwasser eine erheblich konstantere Wärme zur Verfügung steht als im Flusswasser. Während die Wassertemperatur des Rheins im Winter auf bis zu 3 °C sinkt, ist das Abwasser das ganze Jahr hindurch relativ konstant etwa 10 °C warm. Damit erreichen die Wärmepumpen eine deutlich höhere Jahresarbeitszahl.

Weiterhin hätten die Leitungsrohre bei der Flusswasser-Variante erheblich größer dimensioniert werden müssen. Weil das Grundstück an einem Rheinarm liegt, hätte die Wärme zudem nur vorn, also Fluss-nah, entnommen werden können. Denn weiter hinten ist die Wasserzirkulation sehr gering, sodass das Wasser für die dortige Fauna und Flora zu stark auskühlen würde. Dabei wäre zudem Hoch- und Niedrigwasser des Rheins zu berücksichtigen gewesen, während bei der Kläranlage ein sehr konstanter Wasserstand und Durchfluss vorliegt.

Kalte Nahwärme für mehr Flexibilität

Für das kalte Nahwärmenetz sprach in erster Linie der fehlende Platz für eine zentrale Großwärmepumpe. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Leitungen aufgrund der geringen Wassertemperatur nicht gedämmt werden müssen.

Und beim Werftquartier in Germersheim kam noch hinzu, dass noch nicht alle Käufer der Grundstücke feststanden. Mit dezentralen Wärmepumpen lassen sich die einzelnen Grundstücke bzw. Gebäude einfacher separat betrachten.

Die Vorgabe der BEW für die Bewilligung von Fördermitteln, dass die Wärme zu mindestens 75 % aus erneuerbaren Energien oder Abwärme zu erzeugen ist, wurde insgesamt übertroffen: Das untersuchte Wärmenetz kann das Werftquartier zu 100 % CO2-frei mit Wärme versorgen.

„Ohne BFE wären wir wahrscheinlich gar nicht darauf gekommen, das Abwasser der Kläranlage als Wärmequelle zu nutzen – und das erwies sich schließlich als die beste Option“, so das Fazit von Projektleiterin Teresa Kummer.

BFE Institut für Energie und Umwelt

Das BFE Institut für Energie und Umwelt unterstützt Unternehmen und Betriebe in den Bereichen Klimaschutzmanagement, Energiemanagement, Energieeffizienz und Energiekostenoptimierung, z. B. bei Audits, Förderungen sowie der Konzeption und Umsetzung von Effizienzmaßnahmen. Dabei bringen rund 80 Ingenieure, Techniker und Betriebswirte ihre Expertise ein. BFE mit Hauptsitz in Mannheim und Standorten in Berlin und Hamburg wurde 1979 gegründet und gehört seit 2000 zur Mannheimer Unternehmensgruppe MVV Energie AG. www.bfe-institut.com

Bonava

Bonava ist einer der führenden Wohnprojektentwickler in Europa mit dem Anspruch, für viele Menschen Wohnumfelder zum Wohlfühlen zu schaffen. Mit 900 Mitarbeitern entwickelt das Unternehmen Wohnbauprojekte in Deutschland, Schweden, Finnland, Lettland, Estland, und Litauen. In Deutschland ist Bonava vor allem in den Wachstumsregionen der Städte Berlin, Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart, Leipzig und Dresden sowie in den Metropolregionen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Rhein-Neckar und entlang der Ostseeküste tätig. Die ca. 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Hauptsitz im brandenburgischen Fürstenwalde/Spree und in den regionalen Büros erzielten dabei einen Umsatz von 497 Millionen Euro. www.bonava.de