Von der thermischen Ordnung im gebauten Raum

DIN EN 1264 definiert einen flächenbezogenen Wärmeübergangskoeffizienten α, der den Wärmeübergang eines Körpers gleichsam einer Fläche an Luft und umgekehrt (reversibel) in W/(m²K) beschreibt. Dieser lautet entsprechend der Richtung des Wärmeübergangs an Deckenflächen 6,5/10,8 W/(m²K), an Bodenflächen 10,8/6,5 W/(m²K) und an Wandflächen, gleichermaßen bei einer Übertemperatur als auch bei einer Untertemperatur zum Raum 8 W/(m²K). Bei den anderen Flächen erfolgt eine Umkehrung der Werte entsprechend dem wirksamen Wärmestrom.

Der Mensch steht zu Raumflächen in enger Beziehung

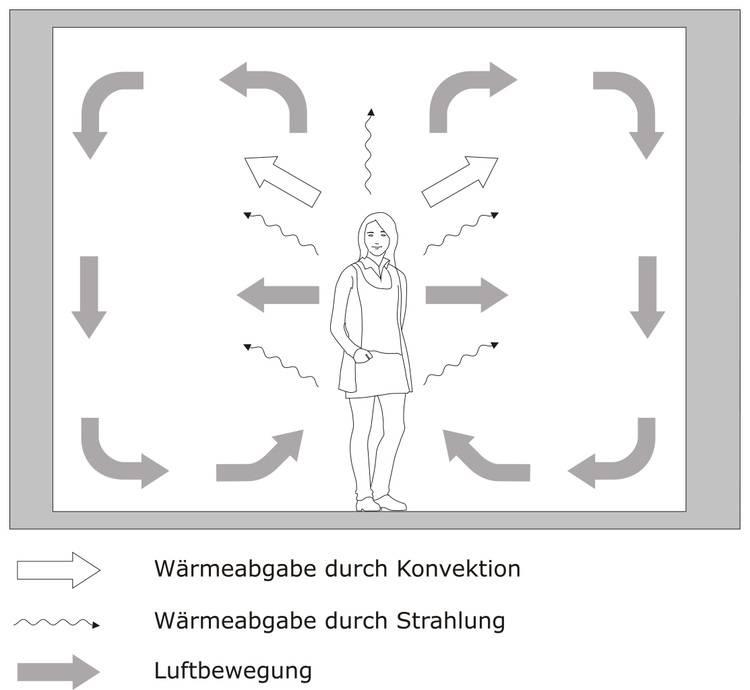

Der Wärmekörper Mensch orientiert sich in jenem Raum, der ihm heute weit mehr als schlichten Schutz vor Wind und Wetter zu bieten vermag, inmitten von Flächen und Körpern. Es sind diejenigen Flächen, die den Raum definieren, mit denen der Mensch in einer besonders prägnanten Wechselbeziehung steht. Diese Prägnanz äußert sich in den Wandflächen auf besondere Weise, da dieses Wechselverhältnis auch den größten Flächenbezug zum menschlichen Körper aufweist, dessen Empfinden besonders auf Strahlungswärme reagiert.

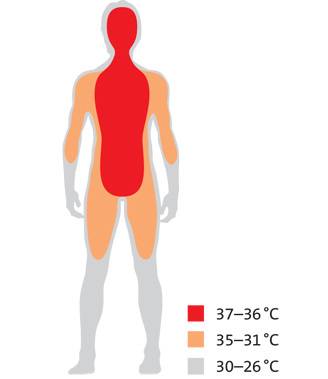

Das Temperaturspektrum des Menschen entspricht dem eines Niedrigtemperatursystems.

Bei einer mittleren Oberflächentemperatur des Menschen von etwa 25°C und einer Norm-Innentemperatur von etwa 20°C resultiert - entsprechend nebenstehender Gleichung - eine Wärmestromdichte von etwa 40 W/m². Das entspricht der Wärmeabgabe von 80 W eines erwachsenen Menschen im ruhenden Zustand, dem eine Körperoberfläche von etwa 2,0 m² unterstellt sei.

q= α (ϑFm-ϑi) q= α*Δϑ

Auf diese Weise funktioniert die Leistungsbestimmung thermisch wirksamer (aktivierter) Flächen als flächenbezogene Wärmestromdichte q in W/m². Unabhängig vom Grad der Aktivierung - oder ob sie überhaupt aktiviert sind - wirken Flächen immer aufeinander. In einer räumlichen Beziehung zueinanderstehende Flächen korrespondieren auf mannigfache Weise, eben auch thermisch-dynamisch. Sie bewirken einander. Inmitten des gebauten Raumes ist der Mensch vollkommen umgeben von Flächen und Körpern, mit denen er ununterbrochen korrespondiert.

Fällt die den Menschen umgebende Norm-Innentemperatur von 20°C auf 15°C, vergrößert sich die Temperaturdifferenz zum Menschen, was eine sich einstellende Wärmestromdichte von 80 W/m² bedeutet und also einer Wärmeabgabe von etwa 160 W entspricht. Dies ist ein Wärmeentzug, der leidlich über das natürliche Maß an Wärmeabgabe im ruhenden Zustand hinausreicht. Der Mensch wird beginnen zu frösteln und bald schon zu frieren, da dieser Wärmeentzug das physiologische Bedürfnis als Wärmekörper auch Wärme abgeben zu dürfen, um nicht bei der kleinsten Bewegung schon schwitzen zu müssen, übersteigt.

Den ersten regulativen Reflexen folgend kann zuerst durch Reibung auf der Haut seine Oberflächentemperatur erhöht werden, um die Temperaturdifferenz zu verringen und somit eine fortschreitende Entwärmung einzudämmen. Bald werden heftigere Bewegungen folgen, um das thermische Defizit zu kompensieren, was fraglos Arbeit bedeutet. Oder der Mensch bekleidet sich, um weiter regungslos, aber behaglich zu verweilen, ohne mit den Zähnen klappern zu müssen.

Justus von Liebig: Der Mensch als eine Art Ofen

Justus von Liebig erklärte in seinen Chemischen Briefen den menschlichen Organismus anhand eines Ofens. Diesen galt es unbedingt, als lebenserhaltende Maßnahme mit Brennstoffen (Nahrung) zu füttern, um die Flamme am Leben zu halten. Die Qualität des Brennstoffes ist nicht selten aus der Aschelade zu lesen und der Wirkungsgrad eines Ofens kennt so allerlei Tücken, die eine vollkommene Verbrennung zu einem hehren Ziel erheben. Aus diesem lebenserhaltenden Prozess entstehen Abgase als Resultate des Ofens, sowie Feuchte- und CO2 -Lasten des Menschen.

Wie bei einem Ofen ist die Art der Wärmeübergabe (bzw. Abgabe) auch beim Menschen durch Strahlung geprägt, ein wärmestrahlender Ofen, aufgrund seiner wirksamen Fläche. Fraglos ist auch ein Konvektionsanteil dabei, in gewisser und sehr unterschiedlicher Weise. Wärmeleitung jedoch, ist nicht primär die Aufgabe des Ofens.

Was bedeutet "Wärmeschutz"?

Doch verlassen wir Liebig und widmen uns der Bedeutung von Kleidung. Die grundlegende Idee von Kleidung ist es, bei entsprechenden Temperaturdifferenzen einer – über das natürliche Maß hinausgehende – Entwärmung (Auskühlung) des Körpers entgegenzuwirken. Je größer die Temperaturdifferenz zum Raum, desto größer ist der Wusch nach Bekleidung als Wärmedämmung in durchaus mehrlagigen Schichten, hohe Wärmeleitwiderstände sind angesagt, um die Wärmeabgabe des Menschen einzudämmen, dem an nichts anderem gelegen ist, als seine lebenserhaltende Kerntemperatur einigermaßen konstant, die Flamme am Lodern, zu halten.

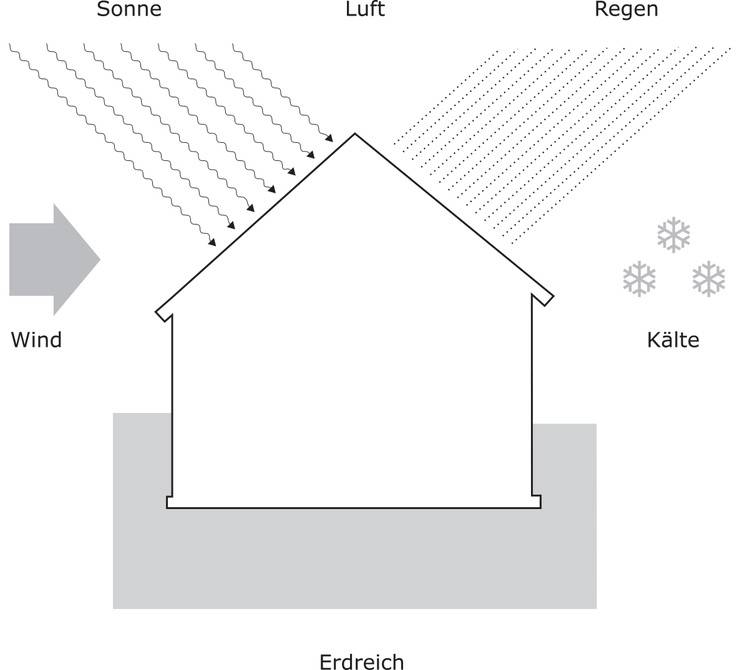

Betrachten wir nun den gebauten Raum, oder konkret das Haus an sich als Wärmekörper, in seiner Umgebung, in Wind und Wetter, erschließt sich die Bedeutung des Wärmeschutzes, den wir als wesentlichen Faktor einer energetischen Qualität der thermischen Hülle bezeichnen. Energetische Qualität bedeutet mitnichten nur Wärmedämmung, sondern auch Wärmespeicherung. Es geht wie bei der Kleidung des Menschen, nicht nur darum, den Transmissions-Wärmeverlust durch die Stoffe der Kleidung zu reduzieren oder aufzuhalten. Es geht ebenso darum, Wärme zu behalten, innerhalb der Schichten des Wärmeschutzes.

Ein vollwertiger Wärmeschutz ist, der a) im Winter dem Auskühlen und b) im Sommer dem Überhitzen des Raumes entgegenwirkt. Wir wollen uns im Folgenden – um einen Exkurs in die Baustoffkunde, sowie Gestaltung von Fassaden und Räumen an dieser Stelle zu vermeiden – auf den Heiz-Wärmebedarf und den daraus resultierenden Heizlasten, die es zu kompensieren gilt, konzentrieren.

Heizgrenztemperatur, Norm-Auslegungs-Außentemperatur, Norm-Innentemperatur

Die Heizperiode unterliegt in ihrer Dynamik gleichsam den Temperaturdifferenzen zwischen gewünschter Norm-Innentemperatur und der recht launenhaften Norm-Außentemperatur. Der Ein- und Austritt in die Heizperiode wird im Allgemeinen mit der oft etwas dünn definierten Heizgrenztemperatur markiert. Es handelt sich dabei um jene Außentemperatur, die bei längerem Unterschreiten einen Heizwärmebedarf einfordert, der sich von nun an in variablen Größen über die gesamte Heizperiode erstreckt, die hiermit eingeläutet wird.

Die Heizgrenztemperatur steht allgemein im Kontext zur energetischen Qualität der Thermischen Hülle. Wichtig ist aber, sie auch im Kontext der Wärmespeicherfähigkeit der Baukonstruktion sowie der innerhalb der thermischen Hülle positionierten Körper zu sehen. Sie steht außerdem in Zusammenhang mit der Art der Wärmeübergabe an den Raum.

Es ist ein andauerndes Unterschreiten einer bestimmten Außentemperatur (z.B. 15°C), das den sprichwörtlichen Ofen des Hauses in Gang setzt, um die sich nun fortan einstellenden Wärmedefizite im Raum über einen sehr variablen Heizwärmebedarf, bis hin zur Norm-Auslegungs-Außentemperatur (z.B. -10°C) auszugleichen, bzw. die gewünschte Norm-Innentemperatur (z.B. 20°C) sicherzustellen. Und somit die thermische Behaglichkeit des Menschen mittels einer konstanten Norm-Innentemperatur sicherzustellen. Dieser ausgewählte Soll-Wert ist tatsächlich die einzige Konstante innerhalb des Raumes und bildet die Grundlage für die Einzelraumtemperaturregelung, um jene Konstante nach Bedarf (Raumthermostat) zu variieren.

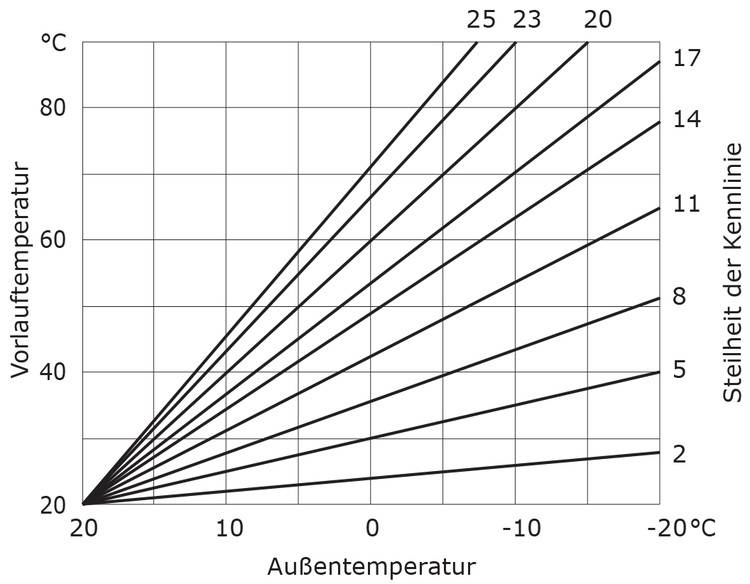

Dieser Heiz-Wärmebedarf variiert in seiner Größe bis zur Auslegungs-Außentemperatur, also zur maximalen Heizlast eines Gebäudes, die es zu kompensieren gilt, wie es die Heizkennlinie im Bild unten vor Augen führt. Die Kompensation von Heizlasten verlangt thermische Arbeit, wie beim Reiben der Haut, um deren Entwärmung entgegenzuwirken, also Wärmeleistung. Diese thermische Leistung muss zu Verfügung stehen, um maximale Temperaturdifferenzen zwischen Norm-Innentemperatur und Norm-Auslegungs-Außentemperatur auszugleichen. Effizienz bedeutet, diese Arbeit auf den Punkt zu bringen und nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, wie es die Einstellwerte zum hydraulischen Abgleich zum Ausdruck bringen. Darüber hinaus aber auch: mehr Wärme zu nutzen, als zu erzeugen.

Die Heizkennlinie zeigt beispielhaft den dynamischen Prozess, welcher von einer außentemperaturgeführten Heizungsregelung zu erledigen ist. Eine flache Kennlinie deutet stets auf einen geringen thermischen Aufwand hin und vermag selbst im Auslegungsfall nur unwesentlich über die Kerntemperatur des Menschen hinauszugehen. Die Steilheit der Kennlinien zeigt wiederum den hohen Aufwand, der zu betreiben ist, um die thermischen Defizite zu kompensieren. Mit Temperaturen, die den Menschen an sich schon fast zum Sieden brächten.

Bei der Auswahl der Heizkurve ist die Abstimmung nicht nur mit der Wärmeübergabe (Auslegung) wichtig, sondern auch mit dem jeweiligen Gebäude, der Summe aller Räume.

Die Körperoberfläche des Menschen steht mit der Umschließungsfläche des Raumes (physikalisch) in einem thermo-dynamischen Wechselspiel und entspricht gleichsam einer thermischen Hülle, bestehend aus dem Organ Haut, zuzüglich jenes Wärmeschutzes, den wir Kleidung nennen. Was dem Menschen als zweite Haut die Bekleidung ist, ist dem wohltemperierten Haus der Wärme- und Hitzeschutz - und der ist gleichsam die dritte Haut des Menschen anzusehen, weil er mit diesen korrespondiert. Die Thermische Hülle ist unbedingt – wie auch die Haut des Menschen - als Membran zu begreifen und als solche diffusionsoffen auszubilden.

Lüftungs-Wärmeverluste

Die Heizlast (DIN EN 12831) resultiert im Wesentlichen aus den Transmissions-Wärmeverlusten durch die thermische Hülle jener Flächen, sowie aus Lüftungs-Wärmeverlusten, welche aus der Notwendigkeit einer Erneuerung der Raumluft entstehen. Wärmebrücken, Infiltration, usw. sollen an dieser Stelle unberücksichtigt bleiben.

Das Spektrum des Luftwechsels reicht vom baulichen Feuchteschutz bis hin zum hygienischen Luftwechsel, wie ihn Max von Pettenkofer vor gut 150 Jahren festgelegt hat und sich dabei an den physiologischen Anforderungen des Menschen orientierte. Obgleich das Postulat von der „atmenden Wand“ dieses Gesunderhalters (Hygieniker) in einigen Kreisen noch missverstehend belächelt wird, kamen seither sämtliche regulatorischen Versuche bis heute stets auf die „Pettenkoferzahl“ als Richtwert von Raumluftqualität auf Basis des CO2-Gehaltes zurück. Die Orientierung hieran bezeichnet einen hygienischen Luftwechsel. Im Wohlergehen des Menschen ist der bauliche Feuchteschutz zum Wohlergehen auch des Bauwerks, implementiert.

Luft ist fraglos ein universelles Trägermedium für vielerlei Dinge, auch von Wärmemengen. Allerdings ist die Wärmespeicherfähigkeit von Luft sehr gering. Konvektion benötigt viel Wärme, um in Schwung zu kommen und fordert hohe Temperaturen. Die Lüftungs-Wärmeverluste aus dem Luftwechsel zur Lufterneuerung sind deutlich geringer als die Transmissions-Wärmeverluste. Darüber hinaus werden die Lüftungs-Wärmeverluste auch durch die Art der Wärmeübergabe an den Raum beeinflusst und zeigen deutliche Unterschiede bei Wärmeübergabe-Systemen die über Konvektion oder Strahlung funktionieren. Obgleich dieser Sachverhalt oft unterschätzt wird, muss dies insbesondere bei der Annahme von Wärmerückgewinnungsgraden kontrollierter Lüftungsanlagen mit WRG beachtet werden. Es spielt an dieser Stelle eine bedeutende Rolle, ob nur die Raumluft oder der Raum als solcher von der Wärmeübergabe an den Raum profitiert.

Transmissions-Wärmeverluste

Gegen nicht beheizte Flächen oder gar gegen Erdreich oder Außenluft sind die Transmissions-Wärmeverluste direkt spürbar. Das wird sofort als thermisch unbehaglich wahrgenommen, was jeder bestätigen kann, dem einmal der Platz am Esstisch mit dem Rücken zu einer nicht gedämmten Außenwandecke zukam, die als geometrische Wärmebrücke das Dilemma noch zu verschärfen vermag.

Der Mensch vermag diesen Wärmeentzug über sämtliche ihn umgebende Flächen als Entwärmung wahrzunehmen, wenn die Temperaturdifferenzen zu groß sind, als es sein Wärmehaushalt toleriert. Es ist eben mitnichten – die oft überschätzte – Raumlufttemperatur, mit der der Mensch mitsamt seiner gesamten Wärmeübertragungsfläche in einem thermischen Wechselverhältnis steht, sondern vielmehr sind es die Flächen und Körper.

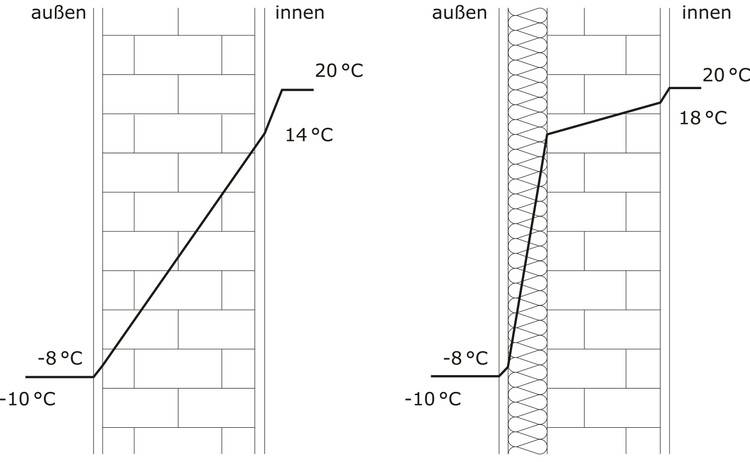

Ein guter winterlicher Wärmeschutz an einer Außenwand, erhöht die Temperatur der dem Raum zugewandten Oberfläche. Je geringer die Transmissions-Wärmeverluste sind, desto höher sind die Oberflächentemperaturen, mit denen der Mensch im Raum im Austausch steht. Vereinfacht ausgedrückt, sinkt auch die Heizgrenztemperatur und die Heizperiode verkürzt sich. Allein stellt sich die Frage, ob ein statisches Verkürzen der Heizperiode tatsächlich auch eine Steigerung der Energieeffizienz bedeutet. Wir beschäftigen uns damit seit längerem und stellten fest, dass in diesem Kontext stets die Frage gestellt werden muss, wie das „Heizen“ an sich begriffen wird. Not tut in jeden Fall die Übergangszeiten genau zu betrachten, was jedoch an anderer Stelle geschehen muss.

Was bedeutet "Heizen"?

Wie dem auch sei, irgendwann kommt die Zeit – in der sogenannten Übergangszeit – wo es ungemütlich wird, der Heizwärmebedarf an der Türe kratzt und die geschlossenen Öffnungen des Hauses bleiben wahrlich geschlossen. Zu Ende geht die Zeit, wo Balkon- und Terassentüren die Innen-Außen-Grenze aufheben, die Tage werden kürzer und am Abend wird es zunehmend schattig. Passiver Solareintrag schwindet ins Kaum-merkliche (oder viel öfter: ins Ungenutzte) und selbst die Oberflächentemperaturen an der Innenseite der thermischen Hülle beginnen langsam, aber sicher zu sinken.

Die passiven Maßnahmen des winterlichen Wärmeschutzes verlieren an Wirkung, die Heizgrenztemperatur bleibt unterschritten und aktive Maßnahmen werden notwendig, die man bislang als Heizen bezeichnet.

Was liegt also näher, als an jenen umschließenden Oberflächen des Raumes, dem Strom des Wärmedurchgangs (Transmission) entgegenzuwirken. An diesen Flächen entsteht das Wärmedefizit (Wärmegefälle), wie an den Flächen unseres Körpers, wenn wir frieren, sobald die Außentemperatur immer mehr fällt und sich zu große Temperaturdifferenzen zwischen äußerer Umgebung und Innenraum einstellen.

Und wie reagiert unsere Haut auf diese drohende Untertemperierung? Sie reagiert mit ihren Rezeptoren, wie der Fühler des Raumes, und setzt Gegenmaßnahmen in Gang, wie das Stellglied eines Ventils, um aktiv Wärmemengen zuzuführen, welche nicht nur den Transmissions-Wärmeverlusten entgegenwirken, sondern die Heizlasten kompensieren.

So sei an dieser Stelle, um zum Schluss zu kommen, zusammenfassend erwähnt, dass es sich bei jenem thermischen Soll-Wert im Raum, um nichts anderes handelt als um die Raumtemperatur. Genauer gesagt, um die operative Raumtemperatur. Die vom Menschen wahrgenommene Temperatur des Raumes. Man möge sie vereinfacht darstellen als die Summe sämtlicher wirksamen Temperaturen, in der der Raumluft fraglos ein bedeutender Anteil – als Mittler zwischen den Flächen und Körpern – zukommt, aber eben auch jene wirksamen Temperaturen der Oberflächen, an Wänden, Böden und Decken.

Autor

Frank Hartmann ist Gas-Wasser-Installateur, Heizungs- und Lüftungsbauer, Elektriker, Baubiologe und Fachkraft Lehmbau. Er ist Geschäftsführer des Planungsbüros „Forum Wohnenergie“ sowie des Handwerksbetriebs „Wohnwärmegestalter“.

www.forum-wohnenergie.de

Literaturliste

- Liebig von, Justus „Chemische Briefe“ (1844) Bohmeier Verlag, Leipzig, 2007

- Pettenkofer von, Max, „Dresdner Vorlesungen – Beziehungen der Luft zu Kleidung, Wohnung und Boden“, Druck und Verlag Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig, 1872; - Faksimile ISBN/EAN: 9783741155284 (www.brebook.com)

- Hartmann Frank, „Baubiologische Haustechnik“, VDE-Verlag, Berlin 2015

- Birbaumer N., Schmidt R.F., „Biologische Psychologie“, Springer-Verlag, 1991

- DIN EN 1264 „Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung“ Teile 1 – 5, 2021

- DIN EN 12831 „Energetische Bewertung von Gebäuden – Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast, Teil 1 – Raumheizlast, 2019

- DIN EN ISO 11855 „Umweltgerechte Gebäudeplanung – „Planung, Auslegung, Installation und Steuerung flächenintegrierter Strahlheizungs- und -kühlsysteme“ (Teil 1 – 5)

- DIN EN ISO 7730 – „Ergonomie der thermischen Umgebung“ Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit/Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit, 2005

Webinar Flächenheizung und -kühlung

Das Webinar vermittelt Grundlagenwissen der Flächenheizung/-kühlung für die Planung, Installation, Dokumentation und Instandhaltung und macht dabei den Paradigmenwechsel in der Wärmeübergabe (auch jenseits der Fußbodenheizung) begreifbar.

Themen des Webinars

- Einführung zum Paradigmenwechsel in der Wärmeübergabe: Heizkörper vs. Flächenheizung

- Die Wirk- und Funktionsweise der Flächenheizung/-kühlung, Leistungsbezüge und Kennwerte thermisch aktivierter Flächen an Boden, Wand und Decke, Wärmestromdichte und systembedingter Mindest-Wärmeschutz; Differenzierung der Flächenkühlung (Leistungsbereiche).

- Übersicht der Bestandteile und Systemkomponenten der Flächenheizung/-kühlung sowie deren Bauarten und normative Bezüge (DIN EN 1264 und DIN ISO 11855).

- Die Bedeutung der Wärmeverteilschicht – das System im Kontext von Materialien, deren Schichten und Aufbau, Regulierung und thermische Wirksamkeit.

- Hinweise zur Dokumentation der Wärmeübergabe an den Raum, Inbetriebnahme, Heizungswasserqualität, Wartung und Instandhaltung

- Schnittstelle Wärmeverteilung im Bestand: Zentrale und dezentrale Regelung der Wärmeübergabe, Anlagenhydraulik und hydraulischer Abgleich der Wärmeübergabekreise.

- Erweiterung/Kombination und Modernisierung von bestehenden Flächenheizungssystemen mit einigen Projektbeispielen aus der Praxis mit Erläuterungen im Gesamtkontext der baulichen Maßnahmen und kommentierte Erläuterungen zu Ausführungsdetails.

Weitere Infos und Anmeldung unter https://www.haustec.de/academy/weiterbildungsangebote-aufzeichnungen/he…