Glasfalzentwässerung: So vermeiden Sie Glasschäden durch Feuchtigkeit

Glas ist wasserdicht, Fenster sind es nicht

Bei Temperaturwechsel haben Rahmenmaterialien aus Metall und Kunststoff und Dichtungen eine andere thermische Längenänderung als Glas. Bei Feuchteveränderung schwinden und quellen Holzrahmen anders als Glas. Gängige VSG-Verbundfolien aus PVB nehmen durch Wasser Schaden.

Der Glasrand solcher Verbundgläser muss abgedeckt werden. Und jeder weiß, Fenster aus Holz verrotten, wenn sie nicht instand gehalten werden, bzw. wenn Wasser in die Konstruktion dringt.

Auch Feuchtigkeit zwischen Isolierverglasungen kann Schaden anrichten: Der Randverbund einer ISO-Einheit, bestehend aus Abstandhalter, Kleber, Trockenmittel und Dichtstoff, bleibt nur zeitlich begrenzt dicht. Wobei der Randverbund Dampf besser standhält als flüssigem Wasser.

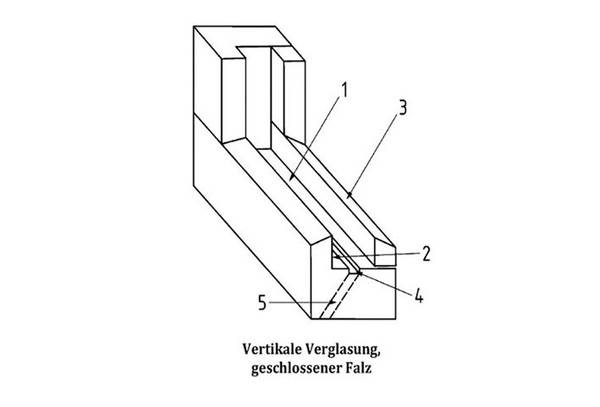

Manche Randverbünde sind zudem empfindlich gegen ultraviolettes Licht und müssen also vor Sonnenlicht geschützt werden. Wird der Lichtschutz durch Bedrucken oder Emaillieren vorgenommen, ist die Klebung nicht fester als die Haftung der Druckfarbe oder Emailschicht auf dem Glas. Und der Ort, an dem alle diese Stoffe mit Glas in Berührung kommen ist der Glasfalz.

In diesen Falz dringt an allen genannten Verbindungen Wasser ein. Kann das Wasser nicht wieder aus dem Glasfalz hinaus, finden dort viele Schäden ihren Anfang. Diese Glasschäden gilt es jedoch unbedingt zu vermeiden.

Darum vertragen sich Glas und Wasser nicht

Eindringendes Wasser folgt den Gesetzen der Physik. Auf Baustellen und am Gebäude findet man es in allen Aggregatzuständen: flüssig, gasförmig (Wasserdampf) und gefroren (Eis).

Wasser in flüssiger Form folgt dem Wasserdruck. Dieser hydrostatische Druck ist ein Produkt aus Schwerkraft und Atmosphären-Druck, weshalb sich Wasser der Schwerkraft folgend nach unten bewegt. Jedoch kann es sich in kommunizierenden Röhren auch nach oben bewegen.

Wobei der Druck nur von der Wassertiefe abhängt und in gleicher Tiefe in alle Richtungen – seitlich, nach oben und nach unten - und auf großen wie auf kleinen Flächen gleich ist. Das gilt auch im Innern von Bauteilen, zum Beispiel im Glasfalz.

Glasfalz anfällig für Feuchtigkeit

Wasser haftet durch Adhäsion (Anhangskraft) an Oberflächen und kann so der Schwerkraft trotzen. Die Kohäsion hingegen hält Wasser zu Tropfen zusammen. Ob der Tropfen rund bleibt oder auseinanderläuft, hängt von den Eigenschaften der Flüssigkeit und den Eigenschaften der Oberfläche ab.

Wasser verbreitet sich auf Papier und bleibt auf Glas in Tropfenform. Beide Zustände des Wassers haben am Bau ihre Tücken. Wassertropfen können Spalten überwinden. Ein Wassertropfen in einer Bauteilfuge kann als Tropfenbrücke hängen bleiben, statt der Schwerkraft folgend abzulaufen, u.a. im Glasfalz zwischen Isolierglas und Rahmen.

Ein Wasserfilm kann selbst kleinste Spalten füllen, ebenso kleine Hohlräume, Risse und Spalten, und in diesen entgegen der Schwerkraft kapillar aufsteigen. Wasser steigt kapillar bis die Schwerkraft größer ist als die Adhäsion. Und das kann mehrere Meter hoch sein.

Der Benetzungswinkel ist entscheidend

Gasförmiges Wasser (Dampf) folgt dem Dampfdruck in alle Richtungen: Dabei kann es weiter transportiert werden als durch hydrostatischen Drucki oder Adhäsion und Kohäsion. Gasförmiges Wasser wird dann zum baulichen Problem, wenn der Wasserdampf durch Abkühlen kondensiert.

Insbesondere wenn in Hohlräumen Wasser in flüssiger Form anfällt, aber nur dampfförmig daraus verdunsten kann, droht eine wachsende Wasseransammlung und Schäden sind wie beschrieben vorprogrammiert.

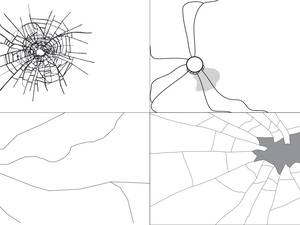

Eis ist leichter als Wasser. Deshalb kann Eis im Wasser schwimmen. Gefriert das eingeschlossene Wasser, vergrößert sich sein Volumen deutlich und birgt eine beträchtliche Sprengkraft. Dort wo Glas an den Rahmen anschließt, also im Glasfalz, wird es Wasser geben.

Weise sagt die VOB: „Verglasungen sind regensicher, aber nicht wasserdicht.“ Wo Wasser reinkommt, muss es auch hinauskönnen. Und wenn es Wasser im Glasfalz geben kann, wird es von Temperatur und Feuchte, sprich vom Wetter abhängen, ob dieses Wasser dampfförmig, flüssig oder als Eis auftritt.

Uneinheitliche Normen

Viele Fenster und Fassaden haben durch Missachtung dieser physikalischen Gesetze Schaden genommen. Daran sind leider DIN-Normen mit schuld: Verschiedene DIN-Normen sind uneins, ob Wasser im Glasfalz nun dampfförmig oder flüssig ist.

Die Norm zum Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen, DIN 18545-1 und -3 aus den Jahren 1983 und 1992, galt mit folgendem Hinweis:

„Anmerkung: Öffnungen zum Dampfdruckausgleich wurden bisher fälschlicherweise Entwässerungs- und Belüftungsöffnungen oder Glasfalzentwässerungen genannt.“

Die zitierte Schelte des Begriffs „Glasfalzentwässerung“ bezog sich auf die gleichzeitig und bis 2016 geltende Norm zur Dimensionierung von Fenstern nach DIN 18055 von 1981:

„Es muss sichergestellt sein, dass in die Rahmenkonstruktion eingedrungenes Wasser unmittelbar und kontrolliert abgeführt wird, um Schäden am Fenster und am Baukörper zu vermeiden.“

Was stimmt? Die beiden Fraktionen „Dampfdruckausgleich“ und „Entwässerungsöffnung“ bestehen bis heute. Die Auseinandersetzung schlug sich in der VOB nieder (DIN 18361 Verglasungsarbeiten).

Glasfalzentwässerung oder Dampfdruckausgleich?

In der Ausgabe 1988 hieß es noch „Glasfalzentwässerung“ und seit der Ausgabe 1992 heißt es „Dampfdruckausgleich“. Als Fensterprofile noch genormt waren, hieß es in der entsprechenden DIN 68121 „Dampfdruckausgleichsöffnung“. Die Glasfalznorm DIN 18545 spricht bis heute vom Dampfdruckausgleich. In der Verglasungsnorm DIN EN 12488 aus dem Jahre 2017 heißt es wieder „Entwässerungskanal“ und „Entwässerungsöffnung“.

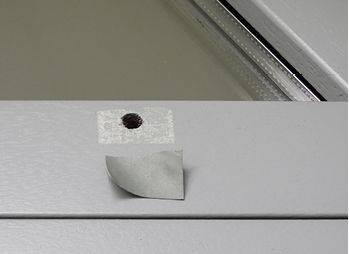

Ein reich bebilderter Anhang „A“ zeigt den Wasserablauf nach unten am tiefsten Punkt, wie es für eine Öffnung zum Wasserablauf zu erwarten ist. Die alte Fensternorm DIN 68121 aus dem Jahr 1990 zeigt die Öffnung ebenfalls unten am tiefsten Punkt, wie es für eine Öffnung zum Wasserablauf zu erwarten ist, bezeichnet die Öffnung aber als Dampfdruckausgleich.

Ginge es um Druck, würde man diesen wie in einem Kamin nach oben ableiten. Das muss man nicht verstehen. (Anmerkung: Der Obmann des zuständigen Normenausschusses schrieb unserem Autor dazu in einem Brief, das könne er nicht verstehen, weil er nicht Mitglied im Normenausschuss sei.)

Alle diese Öffnungen, egal wie sie genannt wurden, waren immer am tiefsten Punkt des Fensters anzuordnen, was bei Öffnungen für eine Entwässerung selbstverständlich zu erwarten ist.

Es mag für Verbraucher unterhaltsam sein, wenn DIN-Normen sich so wenig einig sind. Es geht dabei allerdings nicht um „Meinungen“, sondern um Physik. Wo es Dampf gibt, wie DIN 18545 sagt, kann es auch Wasser geben, wie die EN 12488 schreibt.

Allerdings sollte man nicht vergessen, ob Wasser, Dampf oder Eis vorkommen, entscheiden nicht Normen, sondern das Wetter: Temperatur und Feuchte. Und das Wetter wird sich im Zweifelsfall gegen das geschriebene Wort durchsetzen. Was 2017 die Europäische Norm EN 12488 bestätigt. Generell gilt: Glasfalze sind zu entwässern.

Diese zwei Standardfehler sollten Sie vermeiden

Um Glasfalze zu entwässern und Feuchtigkeit im Scheibenzwischenraum zu verhindern, gibt es vielfältige technischen Lösungen. Diese Entwässerung heißt zweite Entwässerungsebene, die erste Ebene ist die äußere Bauteiloberfläche.

Dieses Detail wird umso schwieriger, je niedriger die Schwelle wird. Bei barrierefreien Schwellen, wie sie in öffentlichen Bauten und bei Arbeitsstätten in allen Bauordnungen vorgeschrieben sind, ergibt sich bei einigen Profilarten die Notwendigkeit, Falze und Profile unter der Höhe zum Beispiel eines Terrassenbelags zu entwässern.

Die Industrie bietet dazu funktionierende Lösungen an, die aber mit einiger Sorgfalt in der Planung und an der Baustelle umgesetzt werden müssen.

Glasfalzentwässerung muss geplant werden

Nicht einfacher wird die Falzentwässerung durch die Forderung nach immer schmaleren Ansichtsbreiten der Fenster- und Fassadenprofile. Da gibt es physikalische Grenzen.

Der Glaseinstand, der Glas im Rahmen einbindet, ist abhängig von der Größe der Scheibe und ihrer Durchbiegung bei Windlast und vom Bedürfnis des Randverbunds nach Schutz vor Sonnenlicht. Derzeit ist ein Glaseinstand von 12 bis 15mm kaum zu unterschreiten.

Die oben beschriebene Tropfenbrücke soll ein 5mm breiter Abstand vom Isolierglas zum Falzgrund vermeiden. Dann ist die Verglasung zudem am Absturz zu hindern. Dem Kleben alleine vertrauen deutsche Vorschriften nur in geringer Höhe, von praktischer Bedeutung ist das insbesondere bei Schaufenstern. Mit Kleben ist also kein Platz im Glasfalz zu gewinnen.

Aktuell erfährt die Pfosten-Riegel-Konstruktion die Veränderung, dass Schraubkanal samt Wärmedämm-Block weggelassen werden. Dies reduziert die Ansichtsbreite. Die Verschlechterung der Wärmebrücke wird dadurch kompensiert, dass der Glasanteil größer wird und der Rahmenanteil kleiner.

Bekanntlich dämmt aktuelles Isolierglas besser als die Rahmenkonstruktion. Dieser Trick funktioniert jedoch nur bei großflächiger Verglasung. Bei kleinen Glasformaten ist der Rahmenanteil dafür zu groß.

Wird die Glasfläche größer, wächst der Glaseinstand. Die Ansichtsbreite von Pfosten-Riegel-Konstruktionen ist in den letzten Jahren von 6 cm bis auf 4cm zurückgegangen. Ab hier greifen Grenzen der Physik.

Bei geklebten Verglasungen in Fenstern tut sich eine Diskrepanz auf. Von außen werden die Profilansichtsbreiten reduziert. Ansichtsbreiten von innen gesehen werden hingegen breiter als frühere Konstruktionen. Die Ansicht von außen scheint heute wichtiger.

Der größte Planungsfehler ist fehlende Planung. Wie dargestellt kann Wasser aus den Fußpunkten von Verglasungen austreten, auch erstaunlich weit unten. Die Abdichter pochen auf ihre bewährten Verwahrungshöhen. Aber wer plant diese Punkte? Wenn man Fensterbauer sowie die Abdichter jeweils ihr Ding machen lässt, ist nur eines sicher: Das geht schief. Deshalb sind diese Arbeiten durch Planung aufeinander abzustimmen.

Ausblick

Isolierglas kann Wärme-, Sonnen- und Schallschutz leisten, vor Einbruch und Beschuss schützen, Energie gewinnen oder als Heizung und Lautsprecher fungieren und vieles mehr. Isolierglas hat jedoch eine Schwäche am Randverbund, für die immer wieder neue Lösungen für Einzelaspekte gefunden werden müssen und diese Aufgabe bleibt. Und wir sollten nicht vergessen: Bauen, auch mit Glas, ist ein Umgang mit dem Wasser und das schon seit Jahrtausenden.

Dieser Artikel von Sebastian Sage ist zuerst erschienen in GLASWELT Ausgabe 07-2018. Sebastian Sage ist Architekt und öffentlich bestellter Sachverständiger für Schäden an Gebäuden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel ist zuerst in GLASWELT erschienen. Mehr Informationen erhalten Sie im kostenlosen GLASWELT Newsletter.

Zur Anmeldung geht es hier.

Das Fachportal für die Gebäudetechnik