So lässt sich Schimmel im Fensterfalz vermeiden

Erstmals im Jahr 2002 wurden Kondensat und Schimmelpilz im Fensterfalz in auffallender Häufigkeit beobachtet. Anfangs wurde das Auftreten des Kondensates auf eine erhöhte Restbaufeuchte, bzw. auf mangelndes Lüftungsverhalten zurückgeführt. Bald stellte man jedoch – in ausnahmslos allen Fällen – einige Gemeinsamkeiten fest:

- Das Phänomen trat ausschließlich in Niedrigenergie-Häusern auf, deren Blower-Door-Test gut bestanden wurde.

- Je besser der Blower-Door-Test ausfiel, desto stärker waren die Kondensat-Ausfälle im Fensterfalz.

- Die Luftfeuchtigkeit im Haus spielte nur eine untergeordnete Rolle. Zwar verstärkt sich die Problematik, je höher die relative Luftfeuchtigkeit ist, aber grundsätzlich ist das Auftreten von Kondensat im Fensterfalz schon bei einer sehr trockenen Raumluft von nur 35 Prozent relative Luftfeuchtigkeit möglich.

- Aufgrund des Dampfdruckes sind hauptsächlich die oberen Etagen von diesem Phänomen betroffen.

- Eine weitere Gemeinsamkeit war das Auftreten des Kondensats bei klassischen Holzfenstern, ohne innere Überschlagsdichtung. Ein Fenstertyp, wie er damals weit verbreitet war.

Kunststoff-Fenster mit Anschlagdichtungssystemen waren im Jahr 2002 von diesem Schadensbild – noch – ausgenommen. In Passiv-Häusern mit entsprechend zertifizierten Fenstern und Lüftungsanlagen waren diese Erscheinungen ebenfalls unbekannt. Untersuchungen ergaben, dass bei Niedrigenergie-Häusern ein erhöhter Dampfpartialdruck (Wasserdampfsättigungsdruck) vorlag, denn dort ist neben der besonders guten Dämmung die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle ein wichtiger Bestandteil beim Hausbau.

Der Zimmermann verschließt seine Dämmung im Dach mit einer dampfdichten Folie. Diese Folie wird im Bereich der Sparrenübergänge und der Stöße akribisch abgeklebt. Die Außenwände werden häufig mit Styropor gedämmt, sodass auch über das Mauerwerk keine Fugen mehr vorhanden sind.

Der Fensterbauer ist seit 1998 verpflichtet, die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk nicht nur zu dämmen, sondern zusätzlich luftdicht zu verschließen. Kurz, das gesamte Niedrigenergie-Haus wird nahezu luftdicht erstellt. Seit der Einführung der Energieeinsparverordnung 2002 (EnEV2002) wurde die Dichtheit einer Gebäudehülle per Gesetz definiert.

Vergleich von Schnellkochtopf und Niedrigenergie-Haus

Um eine Erhöhung des Dampfpartialdrucks herzustellen sind drei Bedingungen nötig. Diese sind mit denen eines Schnellkochtopfs vergleichbar. Dort bewirken folgende Faktoren den gewünschten, sehr hohen Dampfdruck:

- die dichte Hülle des Topfes

- die größere Wassermenge im Topf, im Gegensatz zur ihm umgebenden Raumluft

- eine erhöhte Temperatur innerhalb des Topfes

Fällt eine dieser drei Bedingungen weg, entsteht kein Druck.

In guten Niedrigenergie-Häusern sind diese drei Bedingungen vorhanden:

- eine dichte Gebäudehülle

- eine größere Wassermenge in der Raumluft des Hauses gegenüber der Außenluft. (Beispiel: Eine Raumluft mit 50 % relative Luftfeuchtigkeit enthält bei + 20 °C Zimmertemperatur 8,6 g Wasser. Eine Außenluft mit 80 % relative Luftfeuchtigkeit enthält bei – 6 °C. Temperatur gerade mal 2,4 g Wasser.)

- die Temperatur im Haus beträgt ca. + 20 °C, während die Außentemperatur deutlich darunter liegt.

Alle drei Bedingungen des Schnellkochtopfes sind in stark abgeschwächter Form im Niedrigenergie-Haus vorhanden. Dieses Phänomen wird in der DIN 4108 Teil 5 als „Wasserdampfsättigungsdruck“ seit vielen Jahren beschrieben, ohne dass es von der Planungs- und Ausführungsseite bislang beachtet wurde. Die Folge ist, dass Raumluft durch leichten Überdruck in kleinste Fensterfugen gedrückt wird. Diese Fugen befinden sich z. B. zwischen Flügelüberschlag und Blendrahmen, bzw. zwischen Glashalteleisten und Glasfalzgrund. Betroffen sind davon in erster Linie Fenster in den oberen Stockwerken.

Häuser wurden immer dichter

Bei einer offener Bauweise gilt: Je höher im Haus eingebaut, desto stärker wirkt sich der Sättigungsdruck aus. Die Folgen sind Kondensat und Schimmelpilzbildung im Dichtungsfalz und Glasfalzgrund. Um dem Phänomen Herr zu werden, wurden für Standard-Holzfenster Bestandteile der Passiv-Fenster übernommen. Das heißt, die Fenster erhielten ab dem Jahr 2004/2005 innere Überschlagdichtungen und teilweise wurden die Glashalteleisten abgedichtet. Manche Holz-Aluminium-Systeme hatten hier deutliche Vorteile, da diese keine Glashalteleisten auf der Rauminnenseite besitzen. Durch die flächendeckende Durchführung des Blower-Door-Testes wurden die Häuser immer dichter. Dichtigkeitswerte von n50: 0,6 1/h und weniger sind heute durchaus üblich.

Stark erhöhter Dampfpartialdruck

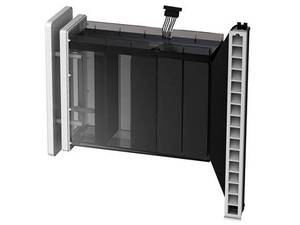

Durch die immer besser werdende Dichtigkeit der Häuser wurde der Dampfpartialdruck immer stärker erhöht, sodass heute selbst Kunststoff-Fenster mit Anschlagdichtungen und Holzfenster mit inneren Überschlagdichtungen von dieser Problematik betroffen sind. Kleinste konstruktionsbedingte (zulässige) Fugen reichen aus, um einen Fensterfalz mit Feuchtigkeit zu „überschwemmen“. So unterläuft z. B. die Dreh-Kipp-Schere die Überschlagsdichtung, um in den Falzraum einzudringen. Dort wird die Überschlagsdichtung um ca. 3/10 mm gequetscht.

An sehr kalten Tagen kann in den Fälzen sogar Eisbildung möglich sein. In extremen Fällen kann dieses Eis über Rollladengurt-Öffnungen oder Dampfdruckausgleichsöffnungen bis in den Bereich des Rollladens vordringen und eine Funktionsstörung des Rollladens verursachen. Damit dieses Problem entsteht, sind keine erhöhten Luftfeuchtigkeitswerte nötig. Eine Raumluft von unter 40 Prozent bei + 21 °C Zimmertemperatur reicht dafür völlig aus. Anders ausgedrückt: Diesem Phänomen ist mit stärkerer Lüftung über die Fensteröffnung nicht beizukommen.