Großwärmepumpen-Anlagen: Wärmekollektoren richtig planen und aufstellen

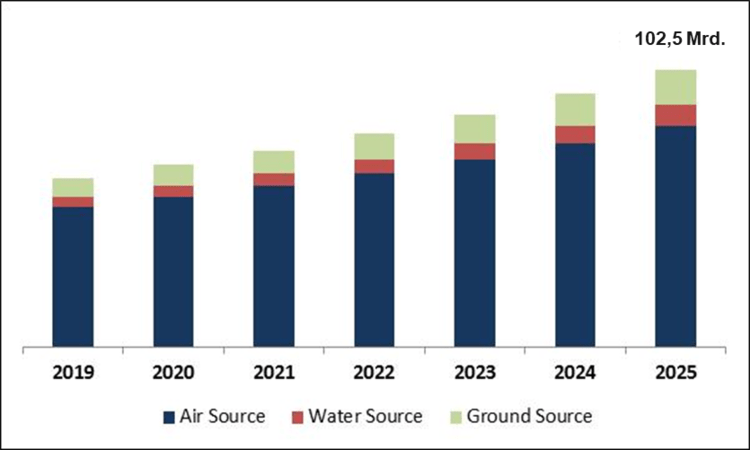

Die Nachfrage für Installationen von Großwärmepumpen steigt stetig. Als Wärmequellen stehen bisher hauptsächlich industrielle Abwärme, Erdwärme aus Sonden und Kollektoren sowie Wasser aus Flüssen und Seen zur Verfügung. Bei diesen Quellen sind die Erschließungskosten und die Genehmigungsverfahren oft kosten- und zeitintensiv, nicht überall kann eine Umsetzung erfolgen. Im Gegensatz hierzu ist die Wärmequelle Luft überall unendlich verfügbar, die Nutzung ist genehmigungsfrei und die Erschließung ist problemlos möglich. Nachfolgender Artikel gibt wichtige Informationen für die Umsetzung von Großprojekten, damit diese fehlerfrei und nachhaltig realisiert werden können.

Hohe Leistungen mit Wärmekollektoren erschließen

Wärmekollektoren sind uns als Erdkollektoren oder als Sonnenkollektoren bekannt. Dieser Fachbegriff zählt jedoch auch für Luftwärmeübertrager. Die Geräte sind aus der Kälte- und Klimatechnik als sogenannte Rückkühler bekannt. Wird jedoch Luft als Wärmequelle genutzt und die Energie auf einen Wärmeträger (Sole-/Glykol-Wassergemisch) oder Kältemittel (meist CO2 oder NH3) übertragen, so wird von Wärmekollektoren gesprochen. Bauliche Ausführung kann als vertikaler oder horizontaler Wärmetauscherblock („Tischgerät“) oder als V-Gerät erfolgen. Im Vergleich zu Rückkühlern, die erwärmte Luft (dichtebedingt nach oben strebend) ausblasen, gibt es einiges zu beachten, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen. Besonders eine Luft-Rezirkulation ist zu vermeiden.

Im kleineren Leistungsbereich bis ca. 120 kW werden häufig kubische Wärmekollektoren eingesetzt. Die Vorteile sind bei dieser Ausführung in der kompakten Bauform, die serienmäßig erhältlichen Ansaug- und Ausblashauben sowie den beheizbaren Kondensatwannen zu sehen. Dies ermöglicht eine effektivere Abtauung.

Planerische Herausforderungen bei der Aufstellung von Wärmekollektoren

Besonders bei Großanlagen sind wichtige Planungsschritte zu beachten.

Abhängig vom Bebauungsgebiet sind die erlaubten Richtwerte für die Schallemission unbedingt zu beachten. Diese liegen seit Jahren häufig deutlich unter den Richtwerten der TA-Lärm und betreffen nicht nur Wohn- und Mischgebiete, sondern auch Industriebetriebe.

Niedrige Schallemissionen werden erreicht durch:

- langsam drehende Ventilatoren,

- bauseitige Schalldämmeinhausungen und

- Abstand zum maßgeblichen Immissionsort.

Es empfiehlt sich grundsätzlich die Geräte auf die geforderten Schallvorgaben auszulegen und von aufwändigen Einhausungen abzusehen.

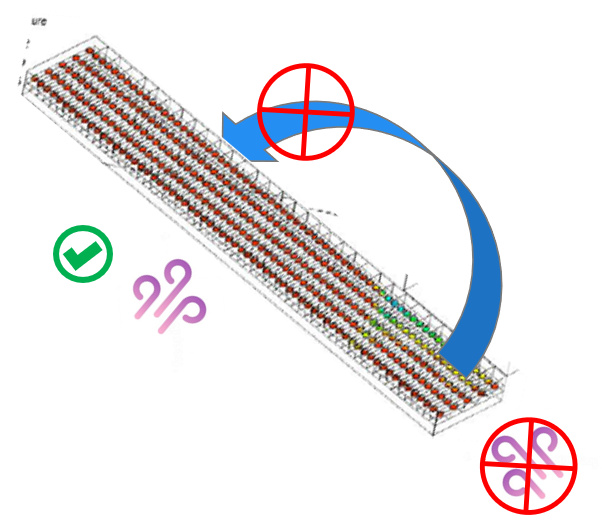

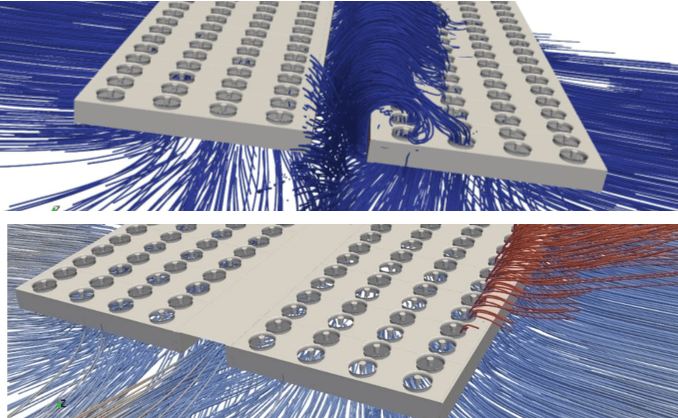

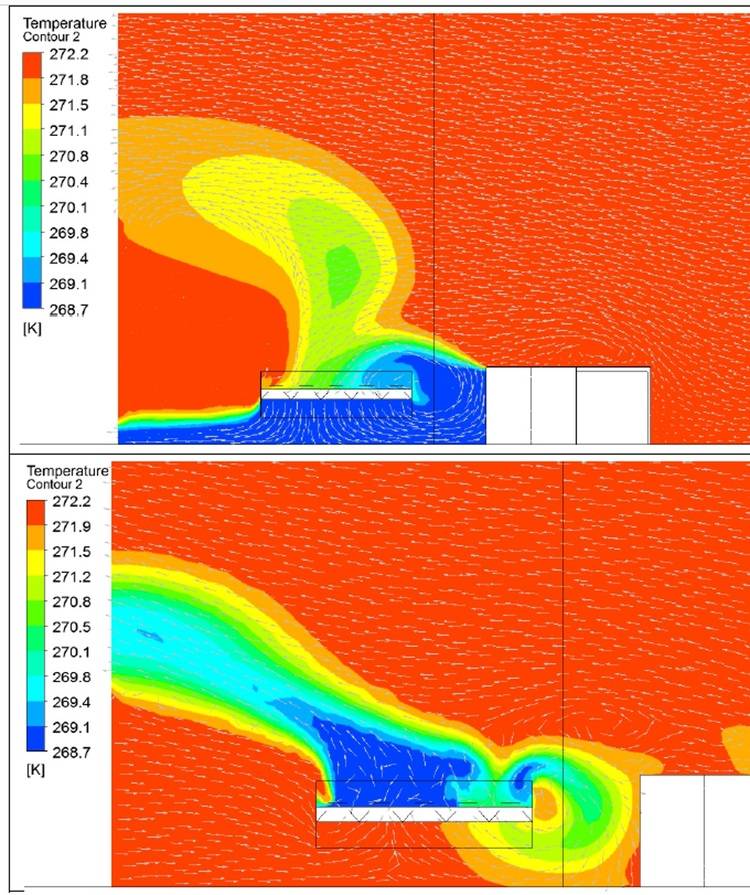

Bei horizontalen Wärmekollektoren wird zwischen saugenden (Luftförderung von unten nach oben) und drückenden (Luftförderung von oben nach unten) Ventilatoren zum Wärmeübertragerpaket unterschieden. Durch CFD-Analysen kann festgestellt werden, welchen maßgeblichen Einfluss Gebäude, Windrichtung und Windgeschwindigkeit auf die Rezirkulation haben. Die Aufstellung und Anordnung der Geräte sind projektspezifisch zu betrachten, auch was die Luftrichtung der Ventilatoren betrifft.

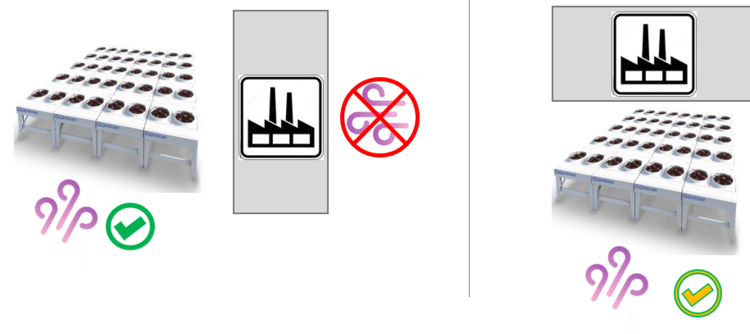

Eine überwiegend geringere Rezirkulation ergibt sich, wenn Gebäude und Hindernisse parallel zur Hauptwindrichtung oder hinter dem Verdampferfeld (wenn die Abluft darüber/seitlich weg strömen kann) angeordnet sind. Weitere Informationen liefert Bild 4:

Besteht die Möglichkeit einer freien Aufstellung ohne Beeinflussung durch Bauwerke oder Hindernisse, dann kann durch eine Beaufschlagung der Längsseite eine Reduzierung der Rezirkulation und Turbulenzen erreicht werden (Bild 5). Bei Hauptwindrichtung von der Stirnseite wird die abgekühlte Luft teilweise erneut angesaugt.

Bei großen Kollektorfeldern ist eine Lücke zwischen den einzelnen Feldern als nachteilig zu beurteilen, da auch hier eine erneute Ansaugung mit niedrigeren Temperaturniveau erfolgt. Dies kann konstruktiv mit einer Verkleidung umgesetzt oder praktischerweise mit Errichtung eines Montage-Wartungsganges für erleichterten Zugang kombiniert werden (Bild 6).

Im Winterbetrieb kann bei saugenden Ventilatoren einer Vereisung oder Schneeablagerung auf den Lüftern über ein smartes Regelverhalten gegengewirkt werden. Bei drückender Konfiguration sind die Ventilatoren hiervon weniger betroffen.

Auslegung und Abtauung der Wärmekollektoren

Um die Wärmequelle Luft effizient erschließen zu können, sind große Wärmeübertragerflächen notwendig, damit die Grädigkeit Lufttemperatur zur Wärmeträgeraustrittstemperatur gering bleibt. Beispielsweise erbringt ein Gerät mit -10 °C/-5 °C Soletemperatur bei -2 °C/80 % rel.F. Lufteintritt (dT = 3 K) 150 kW; bei einem dT = 5 K hat dasselbe Gerät +40 % mehr Leistung.

Beim Lamellenabstand ist auf mindestens ≥4.0 mm zu achten. Kleinere Abstände erlauben zwar eine deutlich kompaktere und preisgünstigere Bauweise, jedoch führt dies zu zeitlich enger aufeinanderfolgenden Abtauintervallen. Bei einer Frostdicke von ~0,5 mm, die in etwa eine Minderleistung von -25 % bedingt, wird der Abtauprozess empfohlen. Dieser Prozess kann durch Sensoren (Differenzdruck, Eisdicke, etc.) oder intelligente Algorithmen ausgelöst werden. Neben der klassischen Heißgasabtauung bieten sich bei Wärmeträger-beaufschlagten Geräten folgende Abtauvarianten:

- Luftabtauung - nur bei Lufttemperaturen ≥ 6 °C sinnvoll

- Elektroabtauung - nicht empfohlen, hohe elektrische Anschlussleistungen nötig

- Warmsoleabtauung - Vorhaltung der Abtauenergie durch Pufferspeicher möglich

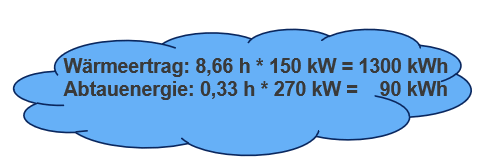

Folgend wird das oben erwähnte 150 kW Gerät betrachtet, um die notwendige Abtauleistung zu berechnen:

Während der Abtauung steht das Gerät als Wärmekollektor nicht zur Verfügung, entsprechend hat die Abtauung mit hoher Leistung und kurzer Abtaudauer zu erfolgen. Wird beispielsweise ein Medium mit 40 °C in das Paket geschickt, kühlt dieses auf 20 °C ab. Bei einer Abtaudauer von 20 Minuten beträgt die Abtauleistung bei einem Volumenstrom von 13,5 m³/h = 270 kW. Hierfür könnte ein Pufferspeicher mit 5 m³ und einem Abtauintervall von 9 h vorgesehen werden. Eine Abführung vom Kondensat ist während des Abtauvorganges zu berücksichtigen.

Nun könnte die Aussage getroffen werden, dass es nicht effektiv sei, 150 kW Wärmequellenleistung zu erzeugen, wenn 270 kW als Abtauleistung benötigt werden. Es lohnt der Blick auf die Energiemengen. Der Wärmertrag beläuft sich auf 1.300 kWh (8,66 h x 150 kW), die eingesetzte Abtauenergie schlägt mit 90 kWh (0,33 h x 270 kW) zu buche. Somit wird eine deutlich positive Energiebilanz erreicht.

Einsatz in Deutschland und Europa

In Deutschland stehen wir bei der Umsetzung noch ziemlich am Anfang. Großprojekte sind in der Planungsphase. Als Wärmeträger wird hauptsächlich ein Glykol-Wassergemisch eingesetzt, welches den Verdampfer einer Wasser-Wasser Wärmepumpe beaufschlagt.

Die Dänen sind hier schon einen Schritt weiter. Zahlreiche Großprojekte im Megawattbereich sind seit Jahren in Betrieb. Zum Einsatz kommen hierfür überwiegend Wärmekollektoren mit Kältemittel als Direktverdampfer. Natürliche Kältemittel wie NH3, Propan und CO2 sind dort an der Tagesordnung.

Darüber hinaus bieten Luftwärmekollektoren eine bivalente Nutzung: Im Sommer sowohl als Rückkühler, CO2-Gaskühler/-Verflüssiger, als auch zur Regeneration bei z.B. Erdsonden. Hierdurch können Anlagenkonzepte technisch und im Invest deutlich optimiert werden.

Fazit

Luft kann fast überall als Wärmequelle genutzt werden und ist in den meisten Fällen unbürokratisch sowie innerhalb kurzer Zeit realisierbar. Um jedoch teure Planungsfehler zu vermeiden, sollte bereits bei der Projektplanung die Aufstellung und das Anlagenkonzept mit den Herstellern frühzeitig abgestimmt werden.