Wie viel Technik benötigt ein Gebäude? Die hohe Kunst des Low-Tech-Bauens

Was brauchen wir eigentlich, wenn es ums Dach über dem Kopf geht? Die Antwort auf diese Frage scheint klar: nicht zu warm im Sommer soll es sein, nicht zu kalt im Winter, mit Internetanschluss und halbwegs bezahlbar. Oder muss es doch etwas mehr sein? Jedenfalls treiben die festgeschriebenen Standards in Sachen Ausstattung und Komfort die Kosten für das Wohnen immer weiter in die Höhe. So dass sich die Eingangsfrage mit neuer Dringlichkeit und leicht abgewandelt stellt: Worauf können wir verzichten? Könnten abgespeckte Vorgaben und Normen, sofern sie nicht die Sicherheit betreffen, das Bauen wie das Umbauen nicht wesentlich günstiger machen und die energetische Modernisierung der Bausubstanz beschleunigen? Der Gebäudetyp E – E wie „einfach“ oder „experimentell“ –, für den ab 2025 die Paragraphen 650a und 650o des BGB angepasst werden sollen [1], soll genau das ermöglichen.

Dass dieser Ansatz prinzipiell funktionieren kann, zeigt ein Forschungsprojekt am Lehrstuhl für Entwerfen und Konstruieren der TU München. Erprobt wurde und wird an realen Wohngebäuden in Bad Aibling, wie einfacher, ressourcenschonender und nachhaltiger geplant und gebaut werden kann. Ergänzt werden diese Forschungen durch eine Untersuchung der Projektleiterin Anne Niemann speziell des Komfort- und Behaglichkeitsempfindens in den Low-Tech-Gebäuden, für die sie die Bewohnerinnen und Bewohner befragen konnte. Die Ergebnisse bildeten die Grundlage ihrer im Oktober abgeschlossenen Dissertation.

Einfaches Bauen: Forschungsprojekt in vier Phasen

Das Forschungsprojekt insgesamt wurde in drei Abschnitte gegliedert – beziehungsweise vier, wenn man die Dissertation mitzählt. Im Abschnitt „Einfach Bauen 1“ von 2016 bis 2018 wurden erste Prinzipien aufgestellt und mit Simulationen überprüft. Die Erkenntnisse wurden in eine reale Planung übersetzt und in „Einfach Bauen 2“ in Form dreier Wohnhäuser realisiert, in immer einschaliger Ausführung mit unterschiedlichen Materialzusammensetzungen: Massivholz, hochwärmedämmendes Mauerwerk und Leichtbeton sowie jeweils Decken in Stahlbeton.

Aus den gewonnenen Erfahrungen entstand ein Leitfaden zum Thema: Einfaches Bauen. Im dritten Abschnitt, von 2020 bis 2022, wurden die Ergebnisse erster Befragungen zusammengefasst, auf der Internetseite der TUM zu finden, wie gleichfalls eine gekürzte Version des Leitfadens [2]. Auf den Resultaten dieser drei Forschungsphasen baut die Arbeit von Anne Niemann auf. Derweil wird das Projekt fortgesetzt, diesmal unter Verwendung der Baustoffe Holz und Lehm, in verschiedenen Varianten. Vor einiger Zeit wurde ein viertes Haus fertiggestellt, Nummer fünf und Nummer sechs befinden sich im Bau.

Haustechnik und Ausstattung durchdacht reduziert

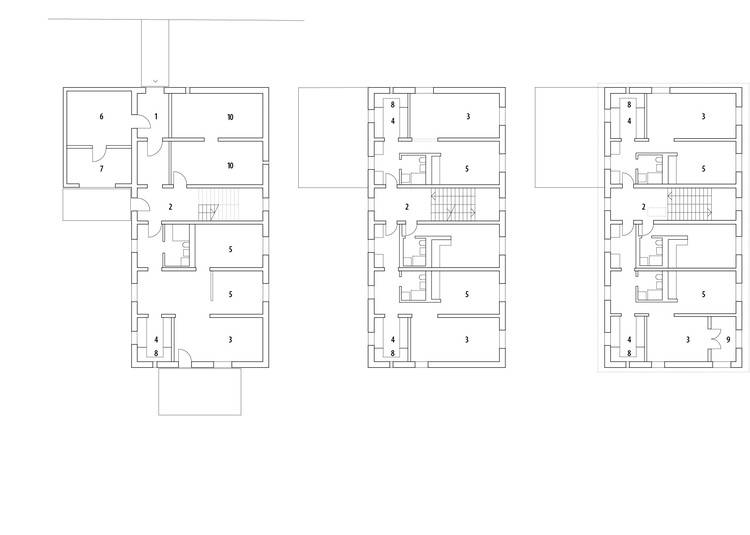

Es handelt sich bei den ersten drei Gebäuden um Zeilenbauten mit zusammen 23 Wohneinheiten unterschiedlicher Größe, von Ein-Raum-Apartments bis hin zur Vier-Raum-Wohnung – die Größen orientieren sich an den Maßgaben des sozialen Wohnungsbaus. Jede Zeile besitzt einen ungeheizten Anbau im Erdgeschoss mit Abstellräumen. Nur die größeren Wohnungen haben eine Loggia. Balkone und Keller fehlen, ebenso Aufzüge. Das Dach wurde als Kaltraum ausgebildet, mit einer Dämmung auf der obersten Geschossdecke. Unüblich ist ebenfalls der Verzicht auf baulichen Sonnenschutz oder eine zweite Klingel an der Wohnungseingangstür.

Ebenso die Geschosshöhe von 3,10 Meter – diese Höhe wurde durch Simulationen ermittelt. Dabei wurde geprüft, inwieweit eine natürliche Lüftung und Klimatisierung ohne Sonnenschutz in einem Standardraum funktionieren kann, abhängig von der Ausrichtung, der Sonneneinstrahlung im Sommer und Winter und den daraus resultierenden Temperaturen. Das Ergebnis war ein Raum mit einer Abmessung von drei Metern Breite und sechs Metern Tiefe und einer Fensteröffnung in der Größe von zehn bis 15 Prozent der Raumfläche, unabhängig von der Ausrichtung. Die variabel nutzbaren Grundrisse, mit ausreichend Abstellfläche, ermöglichen Querlüftung.

Trotz der fehlenden Trittschalldämmung auf den Stahlbetondecken, abgesehen von einem Sisalteppich, sind die Werte des erhöhten Schallschutzes eingehalten worden. Was für manche Bewohner nicht reichte. Lüftungstechnik sucht man vergeblich, abgesehen von Abluftanlagen in den innenliegenden Bädern. Bäder und somit auch die Schächte liegen ressourcen- und flächensparend übereinander – was immer der Fall sein sollte, es in der Praxis aber oft nicht ist. Über die Art, wie die Bewohner:innen die Gebäude annahmen, über die Rückmeldung, die sie gaben, und über die Ausweitung der Forschungen auf den Umbau und die Modernisierung [3] informierte Niemann in einem Interview, aus dem wir hier einen Auszug wiedergeben.

Frau Niemann, wie würden Sie das einfache Bauen definieren?

Anne Niemann: Wir im Forschungsprojekt verstehen darunter die Planung von Gebäuden, die einfach zu bauen und einfach zu nutzen sind. Es wird mit den Mitteln der Architektur ein Gebäude so konzipiert, dass man gar nicht mehr viel Haustechnik benötigt, um es zu regulieren. Der Grundsatz ist, alles wegzulassen, was nicht zwingend erforderlich ist, um ein angenehmes oder akzeptables Raumklima zu schaffen. Es hat sich zwar gezeigt, dass bei innenliegenden Bädern das Nutzerverhalten so volatil ist, dass man schon eine zuverlässige Lüftungsanlage braucht, damit es nicht zu Feuchteschäden kommt. Aber die Skalierung spielt dabei eine enorme Rolle. Es macht eben einen Unterschied, ob man eine winzige Lüftung hat, einen Fensterfalzlüfter, durch den man ja die dichte Hülle wieder perforiert, oder eine riesige Lüftungsanlage mit großen Rohren, großen Querschnitten, die natürlich auch wieder viel Platz einnimmt.

Es kommt darauf an, das richtige Maß zu finden, ein Haus so auszustatten, dass der Nutzer gar nicht mehr viel machen muss – oder aber gar nicht viel falsch machen kann.

Ein wichtiger Aspekt ist dabei unter anderem die Wahl des optimalen Verhältnisses der Fenstergröße zum Raum, so dass die Fenster nicht zu groß ausfallen. Dieser Trend zum Vollverglasen, den können wir uns angesichts des Klimawandels nicht mehr leisten, weil wir dann automatisch eine Überhitzung kriegen. Und wir haben eben keinen Sonnenschutz vorgesehen. Also wir haben es ja so radikal vereinfacht, dass wir gesagt haben, der Nutzer muss eigentlich gar nichts machen und das Haus funktioniert trotzdem.

Die Raumhöhe ist ein entscheidender Faktor.

Die Kernfrage dahinter wäre also: Was brauche ich eigentlich?

Genau. Auf manches sollte nicht verzichtet werden, da macht man die Leute kaputt. Also, man muss ihnen schon auch Qualitäten geben. Als ein entscheidender Punkt erwies sich die Raumhöhe. Wir hatten ja errechnet, dass drei Meter Raumhöhe in bestimmten Fällen energetisch Sinn machen können. Doch es hat für die Nutzer noch darüber hinaus einen unglaublichen Unterschied gemacht. Ich weiß, dass man natürlich in der Höhe oft begrenzt ist vom Baurecht her, aber diese paar Zentimeter mehr haben den Menschen so eine gedankliche Freiheit gegeben. Und relativ kleine Grundrisse bekommen dadurch eine Flexibilität, weil man dann in die Höhe möblieren kann, in die Höhe denken.

Ist das einfache Bauen kostengünstiger?

Also im Prinzip kann man günstiger bauen dadurch, dass man Sachen weglässt. Hier gibt es zum Beispiel keinen Keller und an der Ausstattung wurde sehr stark gespart. Auf der anderen Seite ist der Kostentreiber im Moment ja auch der Boden.

Welche Erkenntnisse haben Sie am meisten überrascht?

Wie anpassungsfähig viele Menschen sind, wie sie es schaffen, es sich gemütlich zu machen. Durch Wärmevorhänge, durch Teppiche, durch Ventilatoren, durch verschiedene Maßnahmen. Das hat allerdings seine Grenze beim Schallschutz, weil man da selber wenig Möglichkeiten hat. Manche kamen damit zurecht, aber manch andere sind tatsächlich ausgezogen, weil es ihnen schlicht zu laut war. Das hat mich schon überrascht, dass das ein ganz, ganz diffiziler Punkt ist. Und in der Diskussion geht es sehr oft um Schallschutz, denn im europäischen Vergleich ist er in Deutschland relativ hoch, was auch heißt: teuer, es ist ein Kostentreiber. Doch so, wie wir im Moment gesellschaftlich geprägt sind, wollen viele da keine Abstriche machen.

Enorm wichtig war auch die Kommunikation, das Verhältnis zum Vermieter. Ich hatte den Eindruck, dass Menschen viel mitmachen, wenn sie das Gefühl haben, gehört und gut behandelt zu werden. Und natürlich gab es Mängel in diesen Häusern. Es gehörte ja zum Konzept, Dinge auszuprobieren. Wenn dann aber nicht nachgesteuert wird, nicht repariert und sich nicht gekümmert wird, dann führt das zu sehr großem Unmut.

Eigentlich haben wir ja schon genug gebaut, müssten uns viel mehr mit dem Bestand beschäftigen. Die Sanierungsrate ist viel zu gering. Ich habe gesehen, Sie arbeiten auch an einem weiteren Forschungsprojekt, das „einfach umbauen“ heißt?

Genau, weil wir gesagt haben, das wahre Problem liegt im Bestand, da liegen die größeren Herausforderungen. Wir wollen die Prinzipien des einfachen Bauens auf die Bestandssanierung übertragen. Wir wollen versuchen, mit möglichst wenigen Sanierungsmaßnahmen einen möglichst großen Effekt zu erzielen und bewerten Einzelmaßnahmen, zum Beispiel nur die Dämmung der Keller-

decke, nur den Austausch der Fenster oder die Aufdoppelung der Fenster. Und wir rechnen dann aus, wohin man da kommt, anhand von vier Typenhäusern in München aus den Vierziger, Fünfziger, Sechziger und Siebziger Jahren, mit dem Ziel, allgemeingültige Strategien weitergeben zu können.

Unter Berücksichtigung des Nutzerverhaltens: Bekanntlich heizen die Menschen in schlecht gedämmten Altbauten relativ sparsam, wohingegen in hochgedämmten Häusern Energie verschwendet wird, weil etwa die Heizsysteme, die Fußbodenheizungen, sehr träge reagieren. Ist es den Leuten zu warm, öffnen sie die Fenster. Solche Effekte rechnen wir ein, um zu konkreten Handlungsempfehlungen zu kommen, die auch zum Nutzerverhalten passen.

Aber da sind wir noch nicht fertig. Die Grundidee ist wie gesagt herauszufinden, mit welchen simplen Maßnahmen man schnell und ressourceneffizient und mit weniger Fachkräften sanieren kann, um die Sanierungsquote zu steigern. Was bislang vorgeschlagen wird, ist einfach nicht machbar. Es ist weder bezahlbar noch haben wir die Leute, um es umzusetzen. Und unsere Klimaziele werden wir so nicht erreichen.

Die Fragen stellte Marie Kaletha.

Quellen:

[1] Referentenentwurf Änderung BGB: https://t1p.de/geb240938

[2] https://www.einfach-bauen.net/

[3] Einfach Um-Bauen: Konzepte für das robuste Sanieren von Wohngebäuden – CO₂-Reduktion ohne Steigerung der Warmmiete, https://t1p.de/geb240939